温州市人民医院技能中心新开发课程-BPPV诊疗技能培训班首期课程于2019年3月30日早上9:00在温州市人民医院娄桥院区18楼医护技能培训中心B1824示教室顺利揭开帷幕。目前课程培训费免,赠送BPPV交互动画演示3D PDF文件,提供午餐。课程导师为眩晕中心的杨晓凯主任和杨晓国主任。参加培训的学员为来自本院和基层医院的坐诊医师。培训前调查显示大部分学员对BPPV诊疗并不熟悉。但通过一天的课程学习,所有学员均能熟练掌握BPPV的诊疗操作,能够诊断后半规管BPPV、外半规管管石症和嵴帽结石症,并正确实施复位操作。课程结束,经过学员互评和导师评分,所有学员获得温州市人民医院BPPV诊疗技能培训课程结业证书。希望各位学员能够学以致用,在工作中具体开展和实施BPPV的诊疗,使得更多的患者受益。

前庭生理

Ewald 定律

国内对Ewald定律的翻译和分类有些混乱,故此参考国外资料为主。

1892年,Ewald通过在鸽子的半规管插入细管,给与正负压力,观察眼震的强度和方向,从而得出Ewald定律。

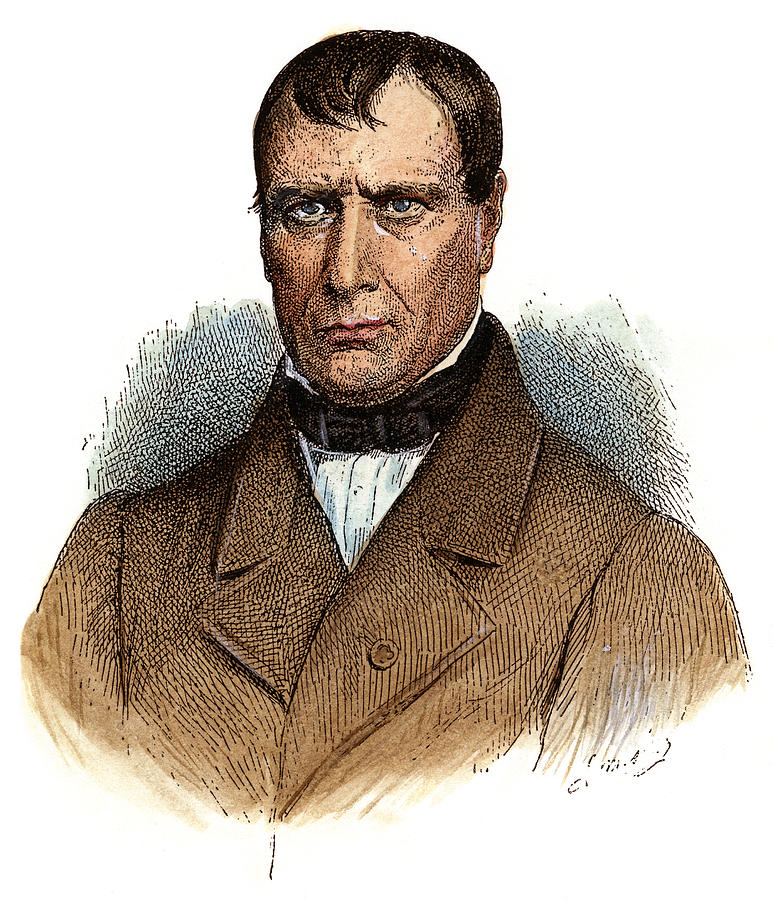

J. Richard Ewald, 1855-1921 1

J.R. Ewald (2/14/1855-7/22/1921) was a German physiologist to whom we owe important insights concerning vestibular function. He was born in Berlin, the son of painter Arnold Ewald. In 1880, he started to work in the Strassburg physiological laboratory of Friedrich Leopold Goltz (1834-1902). Ewald married Bertina, the daughter of the physiologist Moritz Shiff. In 1900, he was appointed to the chair of physiology at Strassburg, taking Goltz’s place

Ewald’s first law, that the eyes move in the plane of the stimulated canal, was not novel, as Marie-Jean-Pierre Flourens (1794-1867) had established that cutting the nerve to a semicircular canal of pigeons caused eye movements in its own plane.

Ewald第一定律所描述,Flourens早先已有报导。Ewald第二、三定律的原理是兴奋性刺激无上限,但抑制性刺激下限为零。这里一个重要的启发是:较弱的刺激,不管是兴奋性还是抑制性,刺激的强度可能是一致的2。

表1: Ewald 三定律

| 定律 | 英文 | 中文 |

|---|---|---|

| Flourens定律/Ewald第一定律 | A stimulation of the semicircular canal causes a movement of the eyes in the plane of the stimulated canal | 半规管受到刺激引起内淋巴液的流动,眼震的平面与该半规管所处的空间平面相一致 |

| Ewald第二定律 | In the horizontal semicircular canals, an ampullopetal endolymph movement cases a greater stimulation than an ampullofugal one. | 水平半规管壶腹嵴受到刺激时,内淋巴液向壶腹流动产生较强刺激,离壶腹流动产生较弱刺激 |

| Ewald第三定律 | In the vertical semicircular canals, the reverse is true. | 上/后半规管受刺激时情况相反 |

水平半规管内淋巴向壶腹流动和垂直半规管内淋巴液离壶腹流动产生兴奋效应

半规管功能

皮埃尔·弗卢朗(Pierre Flourens 1794-1867)法国神经生理学家,20岁以前便获得蒙彼利埃大学医学博士学位。

早在1824年他就证明,外科手术损伤一个或一个以上的半规管会使鸽子缺乏协调性。到了1830年他提供了明确的证据,即半规管会使鸽子缺乏协调性。到了1830年他提供了明确的证据,即半规管参与“反射定向S”而不参与听觉。

Flourens最早对前庭功能进行了探索。试验中损失鸽子的半规管,引起鸽子行为改变,由此得出结论:半规管参与姿势和平衡的维护。

- 毛细胞极性

1954年、1962年Wersall等人采用电子显微镜观察内耳感受器的超微结构,对Ewald定律进行了解释: 每个前庭细胞都有一根动纤毛和许多静纤毛。在水平半规管壶腹嵴,动纤毛位于椭圆囊侧,而在后半规管和上半规管,动纤毛位于半规管侧。静纤毛偏离动纤毛,放电率下降;反之,相反。

前庭反射

- 前庭眼反射

1960年,B.Cohen等人通过电刺激猫的半规管神经,记录了眼球运动和头位改变。 记忆和理解的要点是,刺激引起眼球运动是指慢向,然后中枢矫正引起快相眼球运动。如此,右侧水平半规管兴奋性刺激诱发快相向右的水平眼球震颤,其慢性向左,其兴奋的眼外肌为右侧的内直肌和左侧的外直肌;右侧后半规管兴奋性刺激诱发上跳旋转逆时针眼震(正面观察),其慢性为下跳顺时针,其兴奋的眼外肌为左侧的下直肌和同侧的上斜肌。

水平半规管兴奋时联系同侧内直肌和对侧外直肌

后半规管兴奋时联系同侧的上斜肌和对侧的下直肌

Dix-Hallpike试验眼震解释:

向患侧凝视时眼震以扭转为主(上斜肌)

而向健侧凝视时眼震以垂直为主(下直肌)

前半规管兴奋时是联系同侧的上直肌和对侧的下斜肌

表1 不同半规管所支配的眼肌及兴奋性刺激引起的眼球运动

| 半规管 | 支配眼肌肉 | 兴奋性刺激 |

|---|---|---|

| 后半规管 | 同侧上斜肌和对侧下直肌肉 | 其同侧眼震慢向为内旋下跳,其眼震快向为外旋上跳 |

| 上半规管 | 同侧上直肌和对侧下斜肌 | 其同侧眼震慢向为上跳内旋,其眼震快向为下跳外旋 |

| 外半规管 | 同侧内直肌和对侧外直肌 | 其同侧眼震慢向为内,其眼震快向向外 |

- 眼倾斜反应

眼倾斜反应(Ocular Tilt Reaction, OTR)是耳石重力传导通路静态张力不平衡的重要体征,提示一侧耳石重力传导系统的损害。OTR有三大经典体征:(1)静态眼旋转(Static Ocular Torsion, SOT):一只眼球向上内旋升高,另一只眼球向下外旋降低,两眼高低不同,不在一个水平上(双眼视乳头不在同一水平线); (2)眼偏斜(Skew Deviation, SD):由于眼静态旋转使双眼球垂直轴不在正中垂直线上,从正中垂直线平行向一侧偏斜; (3)头倾斜(Head Tilt,HT):头向一侧倾斜3。

眼倾斜反应中的头部歪斜、眼睛反向倾斜和异常的眼球旋转是一种矫正性反应, 目的是将头部和眼球的垂直轴重新调整至与大脑估算的绝对的垂直子午线一致4。

眼球共轭旋转依赖于眼底照相判断5。

前庭系统损害可导致迷路传入冲动减弱或消失, 引起躯体平衡障碍而出现身体倾斜、站立不稳甚至倾倒。前庭神经炎患者 (绝大部分累及上前庭神经) 因为水平和前半规管受累, 导致向患侧倾倒[^9]。

- 振动幻视

眼震会引起周围事物晃动的幻觉(即振动幻视)。眼震的慢相会产生转动错觉,也就是说左侧VN患者的自发眼震方向为右向,会产生周围事物向左侧转动的错觉。

1965年,Bender6认为运动诱发的振动幻视是双侧前庭功能减退的常见症状。

- http://www.dizziness-and-balance.com/history/ewald.html ↩︎

- Honrubia V., Kim Y.S., Jenkins H.A., Lau C.G.Y., Baloh R.W. (1981) Ewald’s Second Law of Labyrinthine Function and the Vestibuloocular Reflex. In: Gualtierotti T. (eds) The Vestibular System: Function and Morphology. Springer, New York, NY ↩︎

- Wong AM, Sharpe JA.Cerebellar skew deviation and the torsional vestibule-ocular reflex[J].Neurology, 2005 (65) :412-419. ↩︎

- Brandt T.Vertigo:Its Multisensory Syndromes[M].2nd ed.London:Springer, 2012. ↩︎

- Brandt T, Dieterich M, Strupp M.Vertigo and dizziness:commoncomplaints[M].London:Springer, 2005. ↩︎

- Bender M.B. , Oscillopsia, Arch Neurol 13 (1965), 204–213. ↩︎

内耳模型制作

背景

良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo,BPPV)为临床最为常见的周围性前庭疾病,其发病原因为脱落的耳石进入膜半规管内或黏附于嵴帽上,当头位改变如低头、仰头、躺下、坐起、翻身时,突发眩晕,片刻缓解,严重时伴恶心呕吐。后半规管BPPV(PSC-BPPV)最为常见,其次是水平半规管BPPV(HSC-BPPV),而前半规管BPPV(ASC-BPPV)罕见。通过特定头位改变,不但可以根据眩晕诱发情况和眼震观察来判断耳石位置,还可以使得脱落的耳石回复到椭圆囊内从而消除症状。由于对半规管空间方向的判断直接影响BPPV诊疗效果,有必要借助BPPV模型来辅助诊疗。对于BPPV模型的研究已经取得了一定进展,使用3D打印的内耳模型用于教学和临床,并可以在线购买。其最大的缺点无一例外,首先使用的是骨半规管,其次就是没有空间方向标识。

也有作者报道使用膜迷路模型研究和演示BPPV复位过程,但是没有3D打印使用于临床。

不过作者开发了演示软件并建立了网状进行推广。其缺点是膜迷路来自婴儿颞骨切片,和成人骨迷路进行校准确立空间方向。

除了在半规管外套圈模拟耳石,日本学者还通过3D打印中空半规管模型灌水灌沙来建立BPPV模型。

在IOS系统已经有软件可以根据手机/IPAD陀螺仪信息演示BPPV。

但更多情况下,是使用制作模型来进行模拟演示,其空间方向的准确性有欠缺。

image.jpg882x535 54.9 KB

我们对耳石症模型制作积累了一些经验

1.分割获取半规管模型

CT或者MRI颞骨扫描图像都可以用来分割获取骨迷路模型,手工分割比较繁琐且边缘常不光滑,自动化分割目前还不成熟,所以在自动化分割基础上结合手工处理是目前比较可行的方案。

3D Slicer软件是开源公开可获取的医学影像处理平台,可以用于分割获取半规管模型。

膜迷路结构需要微CT或者MRN才能显现,影像数据由杜克大学活体显微镜中心提供,使用分水岭算法可以快速分割获取骨迷路模型,然后手工处理分割获取膜迷路模型。

image.jpg1339x1938 731 KB

图1 WASP 模块内耳分割

左栏为WASP 参数设置; 右上栏点F-1 标记为内耳,右中栏为生成内耳标记图,右下栏为梯度图像; 中栏为生成的表面模型表面绘制三维成像

图2 表面模型体裁剪和绘制

A. 表面模型体裁剪B. 表面成像半透明显示C. 内耳体素模型体绘制

图3 A ~ C. 体素和表面混合成像; D. ROI 体绘制; E. 表面绘制; F. 基于CPU 光线投射算法体绘制; G. 体绘制透视显示膜迷路; H. 基于GPU 光

线投射算法体绘制; I. 内耳体素模型切面

图4 A. WASP 分割模型合并处不光滑; B、C. Model To Label Map 模块将合并模块转换为标记图,生成模型耳蜗表面不光滑,半透明图可见内

部多余小结构; D、E. Robust Statistics Segmenter 模块分割表面模型及切面

2.带空间方向膜迷路模型

通常情况下,膜迷路模型不具备空间方向信息。骨迷路模型可以根据骨性标识或者半规管眼底平面来确立空间方向。可以通过将膜迷路模型和骨迷路模型进行校准的方式来间接确立空间方向。

3.标准空间坐标系标准模型

由于半规管空间方向具备个体差异性,需要根据多个半规管模型来建立标准的半规管模型。我们使用了统计形状模型技术来导出平均模型。

4.BPPV模型制作

1)可以通过3D打印中空模型,灌水灌沙来制作.

image.jpg320x507 69.3 KB

2)3D打印头戴式模型

image.jpg1620x1080 201 KB

3.基于姿态传感器的BPPV演示系统

通过采集头戴姿态传感器方位改变信息,在个人计算机端对数据进行分析,并同步旋转带空间方向标识的半规管模型,可以作为BPPV教学演示,还可以用于诊断和复位手法改良和创新的研究工具。

4.生物力学分析和耳石运动模拟

开发中

参考:

网络上的内耳模型

良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo,BPPV)为临床最为常见的周围性前庭疾病,其发病原因为脱落的耳石进入膜半规管内或黏附于嵴帽上,当头位改变如低头、仰头、躺下、坐起、翻身时,突发眩晕,片刻缓解,严重时伴恶心呕吐。后半规管BPPV(PSC-BPPV)最为常见,其次是水平半规管BPPV(HSC-BPPV),而前半规管BPPV(ASC-BPPV)罕见。通过特定头位改变,不但可以根据眩晕诱发情况和眼震观察来判断耳石位置,还可以使得脱落的耳石回复到椭圆囊内从而消除症状。

由于对半规管空间方向的判断直接影响BPPV诊疗效果,有必要借助BPPV模型来辅助诊疗。

对于BPPV模型的研究已经取得了一定进展,使用3D打印的内耳模型用于教学和临床,并可以在线购买。其最大的缺点无一例外,首先使用的是骨半规管,其次就是没有空间方向标识。

也有作者报道使用膜迷路模型研究和演示BPPV复位过程,但是没有3D打印使用于临床。

不过作者开发了演示软件并建立了网状进行推广。其缺点是膜迷路来自婴儿颞骨切片,和成人骨迷路进行校准确立空间方向。

除了在半规管外套圈模拟耳石,日本学者还通过3D打印中空半规管模型灌水灌沙来建立BPPV模型。

在IOS系统已经有软件可以根据手机/IPAD陀螺仪信息演示BPPV。

但更多情况下,是使用制作模型来进行模拟演示,其空间方向的准确性有欠缺。

image.jpg882x535 54.9 KB

我们对耳石症模型制作积累了一些经验

1.分割获取半规管模型

CT或者MRI颞骨扫描图像都可以用来分割获取骨迷路模型,手工分割比较繁琐且边缘常不光滑,自动化分割目前还不成熟,所以在自动化分割基础上结合手工处理是目前比较可行的方案。

3D Slicer软件是开源公开可获取的医学影像处理平台,可以用于分割获取半规管模型。

膜迷路结构需要微CT或者MRN才能显现,影像数据由杜克大学活体显微镜中心提供,使用分水岭算法可以快速分割获取骨迷路模型,然后手工处理分割获取膜迷路模型。

image.jpg1339x1938 731 KB

图1 WASP 模块内耳分割

左栏为WASP 参数设置; 右上栏点F-1 标记为内耳,右中栏为生成内耳标记图,右下栏为梯度图像; 中栏为生成的表面模型表面绘制三维成像

图2 表面模型体裁剪和绘制

A. 表面模型体裁剪B. 表面成像半透明显示C. 内耳体素模型体绘制

图3 A ~ C. 体素和表面混合成像; D. ROI 体绘制; E. 表面绘制; F. 基于CPU 光线投射算法体绘制; G. 体绘制透视显示膜迷路; H. 基于GPU 光

线投射算法体绘制; I. 内耳体素模型切面

图4 A. WASP 分割模型合并处不光滑; B、C. Model To Label Map 模块将合并模块转换为标记图,生成模型耳蜗表面不光滑,半透明图可见内

部多余小结构; D、E. Robust Statistics Segmenter 模块分割表面模型及切面

2.带空间方向膜迷路模型

通常情况下,膜迷路模型不具备空间方向信息。骨迷路模型可以根据骨性标识或者半规管眼底平面来确立空间方向。可以通过将膜迷路模型和骨迷路模型进行校准的方式来间接确立空间方向。

3.标准空间坐标系标准模型

由于半规管空间方向具备个体差异性,需要根据多个半规管模型来建立标准的半规管模型。我们使用了统计形状模型技术来导出平均模型。

4.BPPV模型制作

1)可以通过3D打印中空模型,灌水灌沙来制作.

image.jpg320x507 69.3 KB

2)3D打印头戴式模型

image.jpg1620x1080 201 KB

3.基于姿态传感器的BPPV演示系统

通过采集头戴姿态传感器方位改变信息,在个人计算机端对数据进行分析,并同步旋转带空间方向标识的半规管模型,可以作为BPPV教学演示,还可以用于诊断和复位手法改良和创新的研究工具。

4.生物力学分析和耳石运动模拟

开发中

参考:

内耳空间方向

内耳解剖:

内耳位于颞骨岩部,其结构复杂,又称迷路,由骨迷路和膜迷路构成。

骨迷路包括骨半规管、前庭和耳蜗;膜迷路包括膜半规管、椭圆囊和球囊以及蜗管。

膜半规管包括前膜半规管、外膜半规管和后膜半规管,各自的膨大称为膜壶腹,其内壁的隆起称为壶腹嵴(crista)。壶腹帽(cupula)盖在壶腹嵴上,它是由支持细胞分泌的糖蛋白所组成的胶状物。壶腹帽的基底部与壶腹嵴上皮之间有一宽约2~10um的小腔隙,称为壶腹帽下间隙(subcupular space,cupula antrum,subcupular plate)。

椭圆囊和球囊内有椭圆囊斑和球囊斑。

图1 绿色所示为膜半规管,红色标示为壶腹嵴,黄色为骨迷路。

内耳功能:

内耳又叫做平衡听觉器,耳蜗是听觉感受器,接受声波的刺激;壶腹嵴是位置觉感受器,能感受旋转运动的刺激;椭圆囊斑和球囊斑也是位置觉感受器,能感受直线变速(加速或减速)运动的刺激,其中球囊斑主要感受头在额状面上的静平衡和直线加速度,宜刺激是上下方向(重力)直线变速运动,影响四肢内收和外展的肌张力,椭圆囊斑主要感受头在矢状面上的静平衡和直线加速度,适宜刺激是水平方向的直线变速运动影响四肢伸肌和屈肌的张力。

内耳空间方向:

由于颞骨解剖复杂,对内耳的研究,通常都是组织薄层切片,用光学显微镜进行观察,对细微结构显示好,但是难以显示空间位置。文献中膜半规管和壶腹嵴常用示意图描绘。

1.半规管空间方向

半规管的空间方向及相互解剖位置关系和半桂冠的功能密切相关,尤其是良性发作性位置性眩晕的诊断试验和复位手法,更是基于半规管空间解剖知识。尽管如此,研究半规管的空间方向的文献不多。

由于研究对象、研究方法以及测量方法各有不同,各研究报告半规管的空间方向数据存在不一致。

测量半规管空间方向,不仅需要确立空间参考平面系统和半规管平面,还需要建立计算方法。

立体空间参考平面系统常见为法兰克福(Frankfurt )立体坐标系统和瑞德立体坐标系(Reid stereotaxic coordinate system) ,都需要依靠骨性标志。

医学影像学重建技术可以清晰显示内耳的结构、形态、空间方向,但核磁共振取骨性标志点比较困难,可以根据眼球和半规管构建空间参考坐标系,眼球底部和半规管总管顶端构成水平面。

图2 3D Slicer分割建模图示,上图为三维视图,下图从左到右分别为横断面、矢状面和冠状面。红色为眼球和半规管结构。

半规管平面的确定有多种方法,通常为半规管上取三点或者多点坐标构建平面,取点位置为半规管切面中点或者外侧缘中心。由于半规管结构精细,取点稍有偏离就会造成较大角度误差。而且半规管平面本身具备一定曲度,很难保证取点构建的平面具备代表性。

图3 左侧后半规管空间 a为横断面,b为冠状面,c为矢状面。图A为后半规管底部中心位置,冠状面和矢状面取点位于后半规管断面中心。图B为后半规管体部后方,前可见水平半规管平面,横断面取点位于后半规管断面中心。图C为后半规管上部中心位置,冠状面和矢状面取点位于后半规管断面中心。

通过三维重建半规管模型,各半规管沿平面方向外侧缘中心取三点位置确定其平面,取点顺序保持一致,可以改善测量结果。

图4 确定半规管平面。每个半规管按黄、绿、红顺序取3点位置。PC为后半规管,AC为前半规管,HC为水平半规管。

最直观的方法是直接作一个平面平分半规管,然后直接测量夹角。但在解剖形态上后半规管有一定曲度,共脚明显偏外侧,壶腹部椭圆囊侧也走向外侧,代表后半规管的平面是否经过共脚所引起的测量差异约为9度。

图5 左图为经共脚切面,右图为不经过共脚切面。

总体来讲,虽然后半规管夹角具备一定的个体差异性,可以认为其平均夹角为45度,但必须认识到这是经过共角平面。不经过共脚的平面,其测量值偏大,差异约为9度。

通常认为水平半规管和水平面成20~30度夹角,文献数据显示,水平半规管和水平面夹角为22度,所以认为仰卧位头抬高30度时水平半规管和地面垂直,其实不然。

两平面的夹角是矢量,具备方向性;直立位水平半规管向内向后倾斜,平卧位应该是头侧向抬高才能使得同侧水平半规管跟地面垂直。

所以有必要在进行BPPV诊疗的时候,可以实时观察半规管的空间方向,以确保手法的有效性。

2.椭圆囊斑空间方向

椭圆囊斑和外半规管平面平行。

3.壶腹嵴空间方向

壶腹嵴位于基底部,壶腹帽位于顶部,将壶腹部分为短臂侧和长臂侧。壶腹帽和内淋巴液密度一致,在流体力学作用下可以摆动。静息状态下,壶腹嵴空间方向和壶腹帽空间方向一致。

壶腹嵴的空间方向研究数据很少,甚至于对其形态功能也需要进一步进行研究。很多情况下,对其空间方向的描述存在错误。

比如HALL(1979)认为直立位时后半规管壶腹嵴接近垂直,诱发试验时接近水平,实际情况并非如此;相反,Epley(1980)图示解释了不同体位诱发眩晕,其对后半规管壶腹嵴空间方向的描述是正确的。

磁共振显微成像(MRI microscopy, MRM)图像可见壶腹嵴位于壶腹部,基底朝向半规管平面外侧,嵴朝向内侧,各壶腹嵴并非如同各骨半规管平面那样接近相互垂直。

从上至下分别为沿后半规管、前半规管、水平半规管平面切面。 A:三维图像;B:伪彩色图像;C:灰阶图像。CC总脚;CrA壶腹嵴;SCD膜半规管;P后半规管;L外半规管;S上半规管

壶腹嵴空间位置,对于短臂结石症和嵴顶结石症的症状表现非常重要,也直接影响嵴顶结石的诊断和治疗,如水平仰卧位,头向一侧转动10~20°出现眼震方向变化,可以用来定位外半规管壶腹嵴结石症,理论上后半规管壶腹嵴结石症应该也有类似的定位症状。

测量壶腹嵴空间方向,不仅需要分割获取壶腹嵴结构,还需要建立立体空间参考平面系统。尸体颞骨切片和核磁共振显微成像技术及微CT可以显示壶腹嵴结构,但通常不具备空间方位信息,无法进行测量。需要建立可靠的壶腹嵴空间方向测量的技术,这是建立BPPV膜迷路模型的重要条件。由于技术和条件限制,目前还无法对活体进行检查获取膜迷路结构,通常都是尸体颞骨切片或者影像学扫描,要获取空间信息,还需要事先进行头颅影像扫描或者确立三维空间坐标标识。如果仅是对一侧颞骨通过分割和三维重建获取骨迷路和膜迷路结构,需要和自身或他人头颅影像分割获取的骨迷路进行校准来确立空间方向,然后随之确立膜迷路包括壶腹嵴的空间方向。存在的问题除了参照模型的代表性缺乏客观证据以外,由于形状的差异,相互校准也比较难吻合,会带来测量误差。

对壶腹嵴空间方向的研究数据很少,其最大的原因是组织切片图像通常缺乏空间信息,虽然近年影像检查技术取得进展,但临床MRI检查无法显示壶腹嵴结构所以缺乏活体壶腹嵴数据,而尸体的壶腹帽会皱缩变形,且核磁共振显微技术和显微CT也只检查一侧颞骨,同样存在缺乏空间信息的问题。

David使用颞骨染色后进行显微CT扫描的方法分割获取膜迷路结构,对壶腹嵴的显示较好,

还能显示壶腹帽下间隙,壶腹帽也有皱缩,但有些壶腹帽显示完整 。虽然颞骨钆盐浸泡后磁共振显微成像可以显示膜迷路,对于前半规管、外半规管壶腹嵴的轮廓显示较好,但是不能显示壶腹帽下间隙,特别是后半规管壶腹嵴显示不清,后半规管短臂界限模糊。David的研究首次提供了公开可以获取的包括壶腹帽结构的膜迷路模型,有很重要的参考意义。

David通过将显微CT扫描数据分割获取的骨迷路和一例作为参照头颅的骨迷路进行校准,然后同步三维空间变换膜迷路来确立膜迷路空间方向。 由于半规管空间方向存在个体差异,其参照模型的的代表性需要进行确认。

我们针对单侧侧颞骨微CT分割和三维重建获取的骨迷路和膜迷路结构,和双侧内耳眼球统计形状模型导出的平均模型来进行校准,并对壶腹嵴空间方向测量进行测量。

HALL认为直立位时后半规管壶腹嵴接近垂直,Dix-Hallpike诱发试验时接近水平,然而Epley提出Half Dix-hallpike 试验诊断后半规管嵴顶结石症,依据是直立位后半规管壶腹嵴和水平面夹角为60°,本研究测量结果直立位后半规管壶腹嵴和矢状面的夹角翻滚角为42.8°,相应和水平面的夹角为余角即47.2°,结果相近。 Dix-hallpike试验头部后仰30°后半规管壶腹嵴和地面接近垂直,后半规管嵴顶结石症不易诱发阳性检查结果。

Baloh报道向地眼震水平半规管BPPV,其图示平卧位膜外半规管壶腹嵴向内侧倾斜约为45°,但也有其他研究报道平卧位外半规管壶腹嵴向外侧倾斜,存在明显的不一致。

我们的测量结果显示平卧位外半规管壶腹嵴偏航角为9.6°,翻滚角为3.8°,即向椭圆囊侧倾斜3.8°。外半规管壶腹嵴翻滚角较小,而且半规管空间方向存在个体差异性,后半规管夹角较小时候翻滚角方向会发生改变。

方法1:头戴半规管模型

方法2:计算机模型演示

方法3:基于姿位传感器的BPPV演示系统

利用BPPV模型来辅助BPPV的诊断和治疗还是十分必要的。

教学知识点:

1。了解内耳解剖

2。了解空间方向测量办法

3。了解内耳空间方位知识

4。引出模型辅助诊疗的重要性