背景

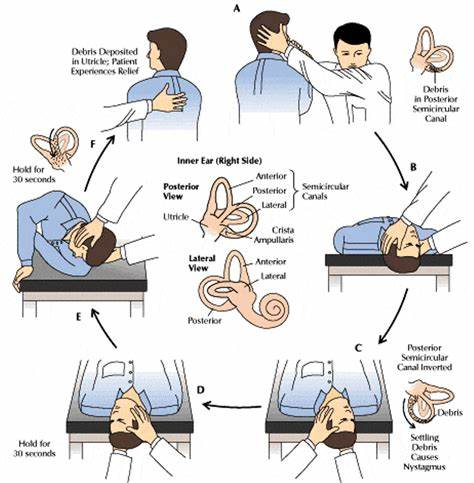

良性阵发性位置性眩晕(benign positional paroxysmal vertigo,BPPV)是临床导致眩晕的最常见疾病,以后半规管BPPV多见,其次为外半规管BPPV,而上半规管BPPV少见。其发病机理为变性脱落的耳石沉积到半规管或黏附于嵴帽,在重力作用下直接或者间接刺激壶腹嵴引起眩晕发作。为判断耳石在内耳膜迷路的具体位置,需要进行多种诊断手法并观察眼震特点。Dix-Hallpike试验诱发旋转眼震考虑垂直半规管BPPV,水平滚转试验诱发水平眼震考虑外半规管BPPV,对此认识一致。外半规管BPPV双侧水平滚转试验都可诱发水平眼震,且可表现为向地眼震和背地眼震两种不同的形式,定位诊断常较困难。通常认为,向地眼震,考虑外半规管后臂结石,眼震强烈侧为患侧;背地眼震,考虑前臂侧结石和嵴帽结石,眼震较弱侧诊断为患侧,对此存在一些争议。首先,重复滚转试验可以观察到双侧眼震强度对比发生转换,提示首次滚转试验存在患侧判断错误;其次,重复滚转实验可以观察到眼震方向发生转换,甚至存在眼震方向一致的特殊类型(一侧背地眼震,另一侧向地眼震);短臂侧(壶腹嵴椭圆囊侧)结石也可表现为背地眼震,但常常被忽略。外半规管BPPV的复位手法有效率较后半规管BPPV明显差,其部分原因可能是定位错误导致。所以有必要对其诊断方法进行分析。我们在前期研究中,使用标准空间方向半规管模型对BPPV的诊疗方法进行了分析,并通过3D打印半规管模型进行耳石运动模拟观察,但精准性不够。物理引擎技术的发展为建立BPPV物理仿真模型提供了一种有效的方法。我们通过基于物理引擎三维物理仿真的方法观察外半规管BPPV诊断试验过程中不同位置的精准耳石运动,探讨分析诊断机制和策略。

资料和方法:

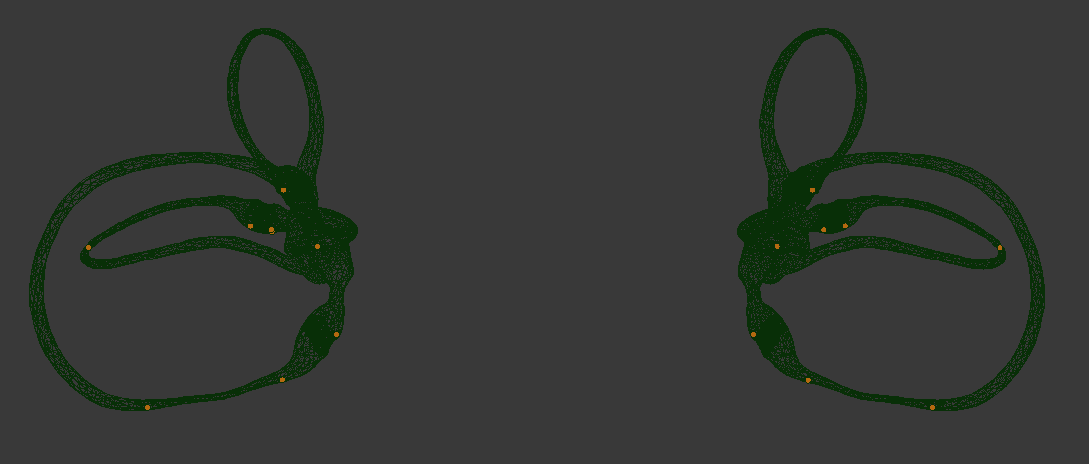

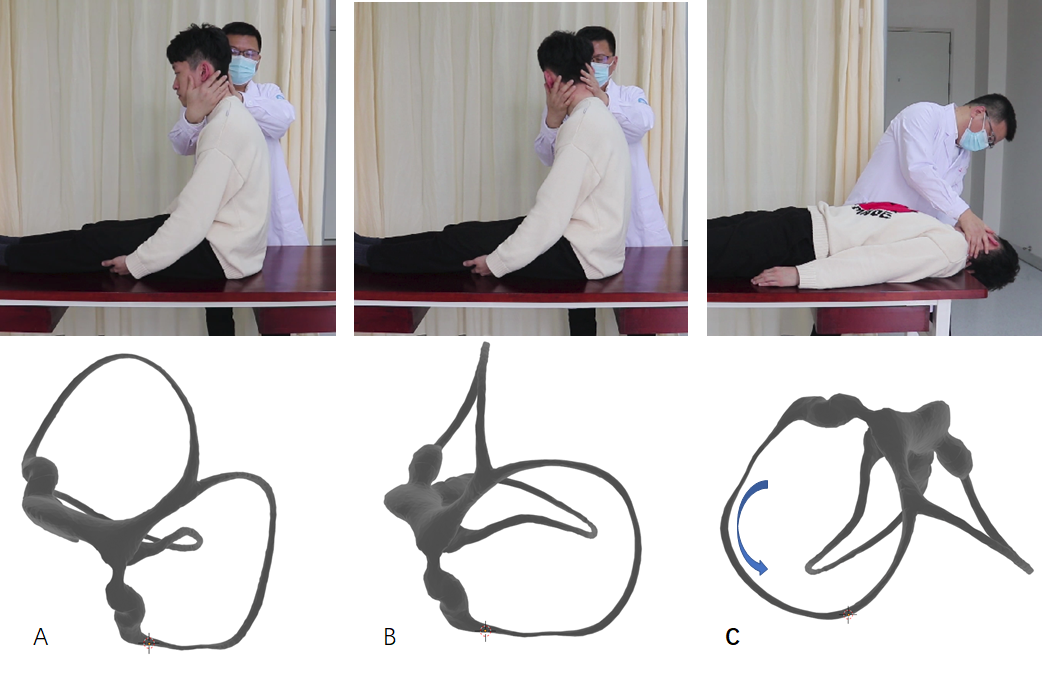

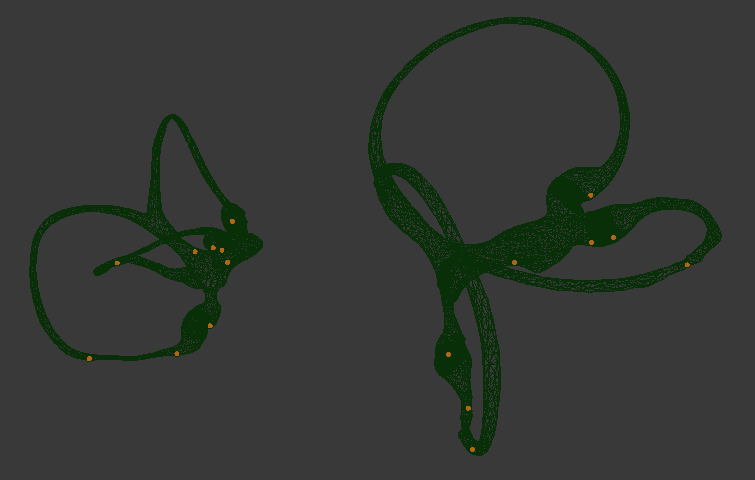

一、建立基于物理引擎三维物理仿真的BPPV迷路模型

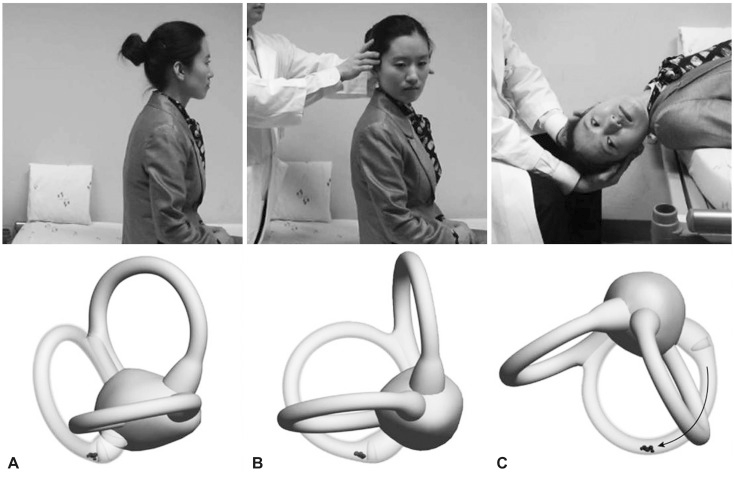

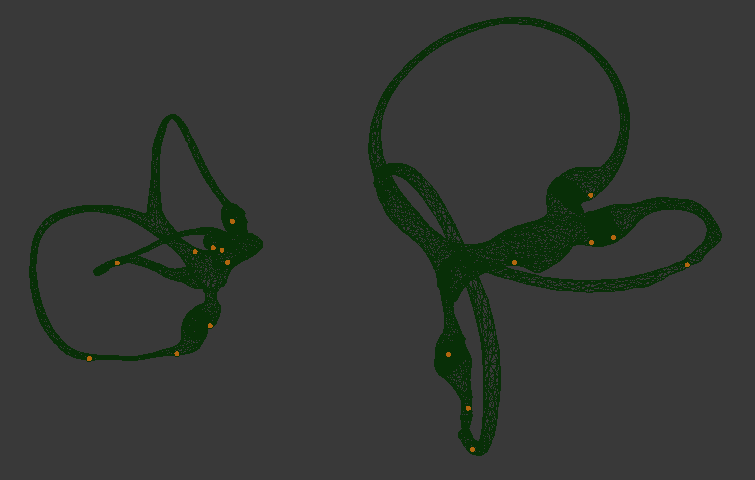

我们在前期的研究中已经建立标准空间坐标系的膜迷路模型,物理引擎采用Bullet开源物理引擎,使用python语言编程控制和操作三维BPPV模型的旋转来实现耳石运动的观察。对于BPPV耳石运动的观察,只关注在重力作用下耳石运动最终到达的位置,Bullet物理引擎可以满足实验的需求。

我们设定:

1.耳石脱离椭圆囊斑后,可以游离于椭圆囊和半规管的不同位置。

2.耳石可以位于外半规管的短臂侧和长臂侧,包括管石和嵴帽结石。

2.嵴帽结石包括疏松结合和紧密结合两种形式,这里疏松结合的嵴帽结石和椭圆囊处管石等同,设定嵴帽结石为紧密结合形式。

3.长臂侧结石可以位于平坐位外半规管多处最低位。

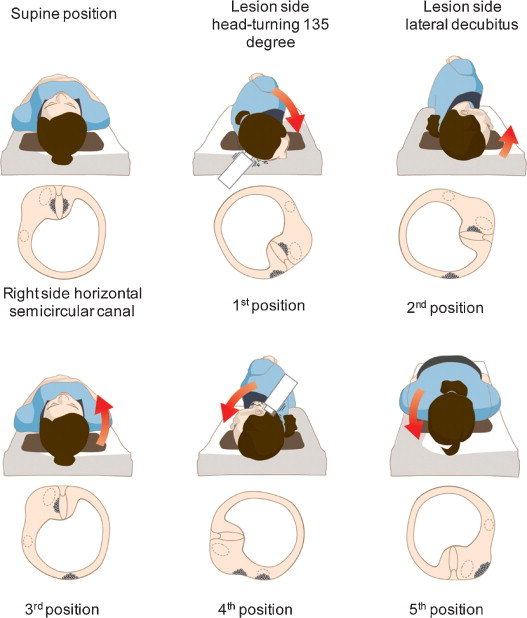

二、外半规管BPPV诊断试验分析

1.诊断试验选择

水平滚转试验是临床最为常用的外半规管BPPV诊断手法,也是翻滚复位法的起始步骤,以其为例,使用物理引擎三维物理仿真分析水平滚转试验过程不同位置耳石运动情况,进而可以推断所诱发眼震表现。

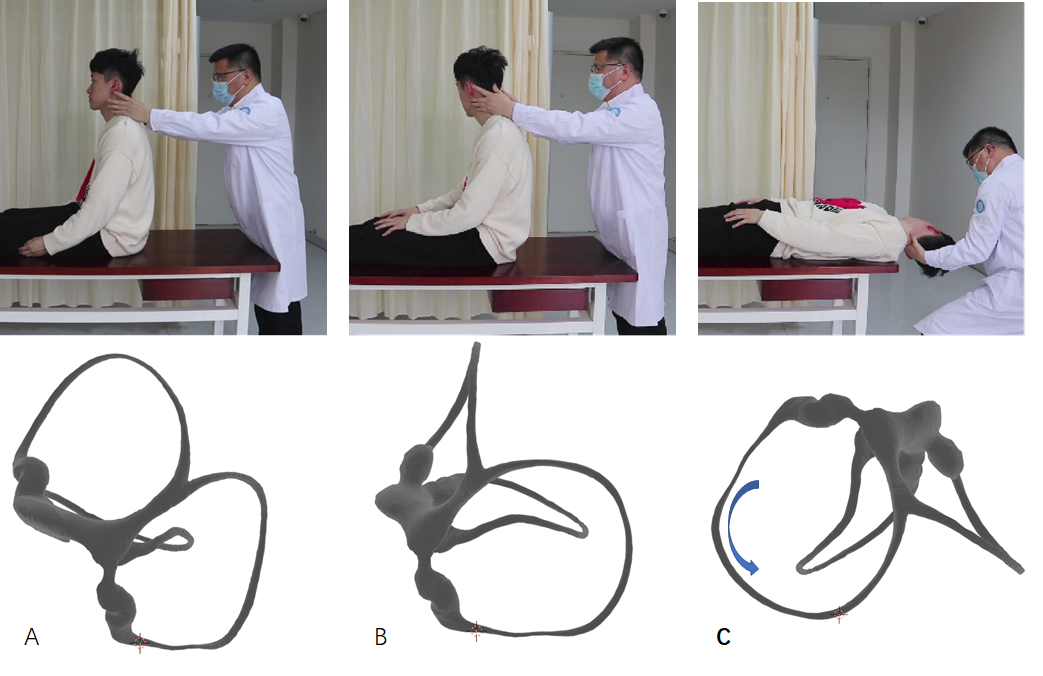

2.耳石位置设置

取水平滚转试验起始位置平坐位,外半规管空间位置向后向内倾斜,且带有一定扭曲。

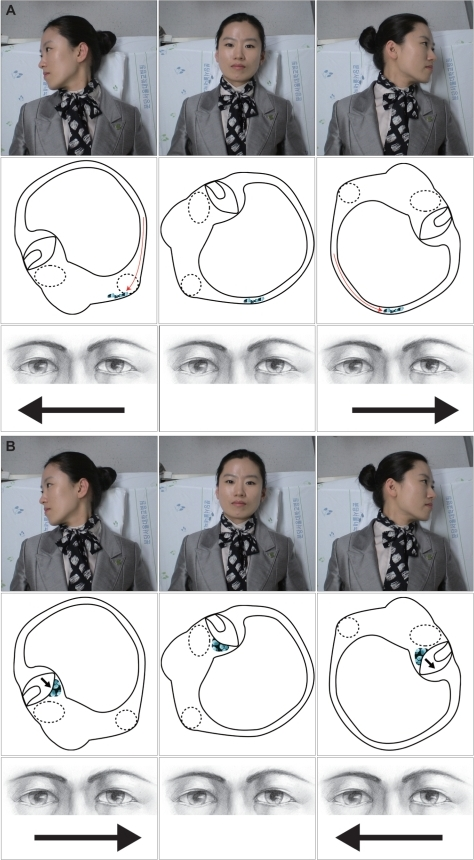

耳石初始设置位置包括多个位置(图1 A),首先在外半规管各个主要位置设置耳石,同时在椭圆囊各处设置耳石。然后启动物理引擎,耳石在重力作用下会自然沉降到最低位。

3.物理引擎参数设置

半规管物理参数设置:开启物理计算刚体(Rigid Body),选择刚体类型(Type)被动(Passive),刚体碰撞形状网格(Mesh),表面响应摩擦(Friction) 0.5,弹跳力(Bounciness) 0,敏感度边距(Margin) 0.04。

耳石物理参数设置:开启物理计算刚体(Rigid Body),选择刚体类型(Type)活动项(Active),刚体碰撞形状网格(Mesh),表面响应摩擦(Friction) 0.5,弹跳力(Bounciness) 0,敏感度边距(Margin) 0.04。

物理引擎刚体缓存和渲染根据需求设置足够帖数以获取足够长时间模拟,直至耳石运动停止。

结果:

1.耳石平坐位沉降位置

平座位,耳石可能沉降到半规管的多个位置(图1 B),包括外半规管长臂侧和短臂侧,其中长臂侧分为耳石稳定沉降位置包括壶腹部、后臂、后臂椭圆囊开口处以及耳石不稳定沉降位置包括前臂靠近壶腹部和后臂靠近椭圆囊开口处。不稳定沉降位置是指在重力作用下较长时间后或者日常头位活动导致此位置的耳石会滑动到其他稳定沉降位置。重复试验,在外半规管各处设置更多的结石并均匀间隔,结果一致。

椭圆囊内的耳石可能沉降到椭圆囊后侧和后半规管短臂侧,嵴帽结石设定包括短臂侧和长臂侧,均为耳石稳定沉降位置。

2.耳石运动观察

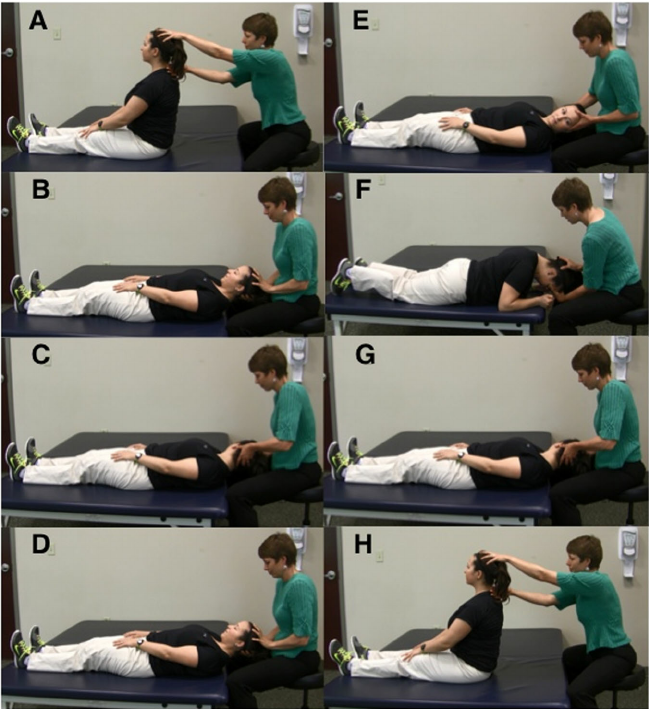

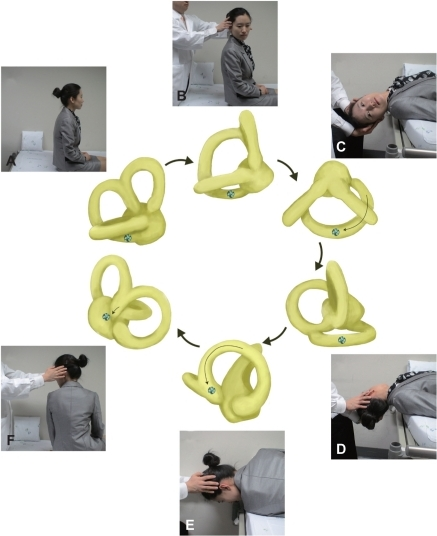

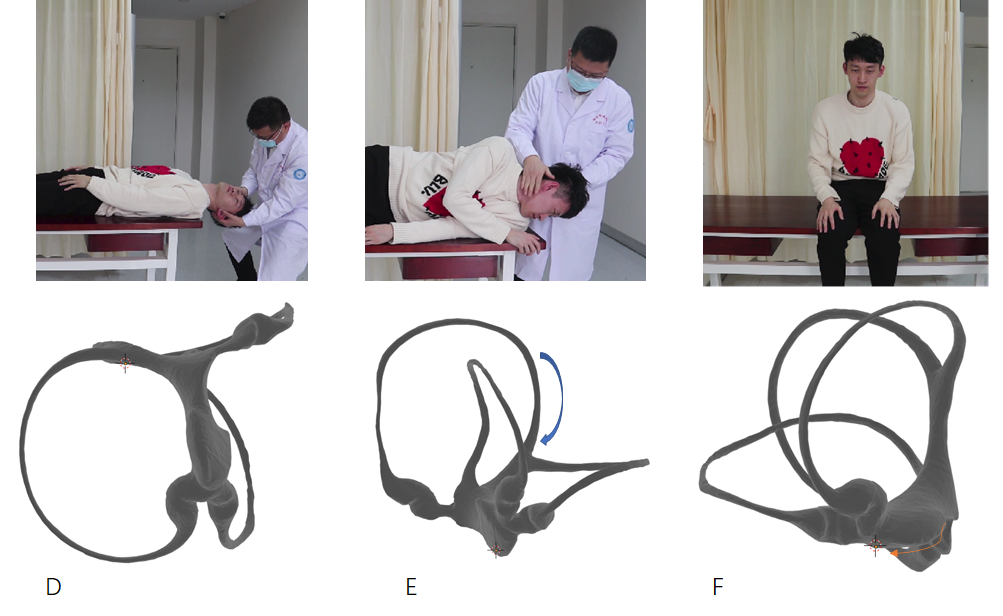

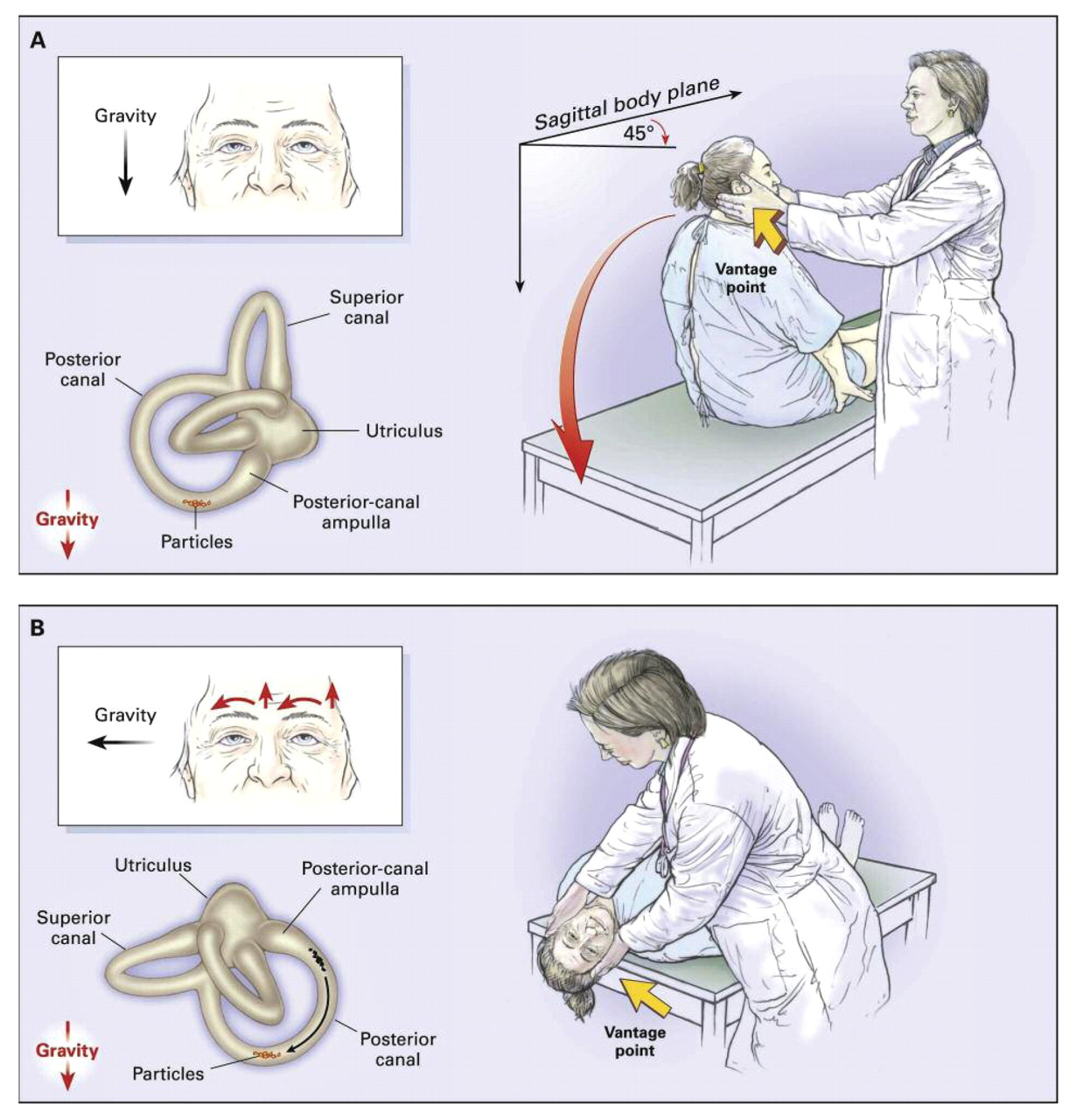

水平滚转试验检查顺序为从平座位躺下至仰卧位抬头25°,先右侧翻身,转为平卧位,然后左侧翻身。

观察各个步骤外半规管不同位置耳石运动,并根据前庭生理原则推测相应的眼震特点,推理依据为Ewald第一定律即半规管受到刺激引起内淋巴液的流动,眼震的平面与该半规管所处的空间平面相一致和Ewald第二定律即水平半规管壶腹嵴受到刺激时,内淋巴液向壶腹流动产生较强刺激,离壶腹流动产生较弱刺激。重复10次观察,试验结果一致。

结果显示,水平滚转试验检查过程中,其眼震表现可分为多种组合,包括

1.双侧向地眼震,一侧强烈一侧弱,眼震强烈侧为患侧

包括右侧长臂前臂近壶腹部、后臂、椭圆囊开口处结石,左侧外半规管长臂侧前臂近壶腹部、后臂和椭圆囊开口处结石。

2.双侧背地眼震,一侧强烈一侧弱,眼震弱侧为患侧

包括右侧嵴帽结石,左侧长臂侧壶腹部结石,左侧嵴帽结石。

3.一侧背地眼震一侧向地眼震,背地侧为患侧

为右侧长臂侧壶腹部。

4.一侧较弱背地眼震,另一侧无眼震或轻微眼震

为双侧短臂侧结石。重复翻滚试验可转变为长臂侧管石症。

5.一侧较弱向地眼震,另一侧无眼震或轻微眼震。

包括左侧外半规管长臂侧前臂近壶腹部、后臂和椭圆囊开口处结石

6.从坐位到平卧位明显眼震

根据眼震强度从强到弱排列分别为长臂椭圆囊开口处、近壶腹部、后臂处结石。

7.步骤D强烈眼震考虑耳石重新进入外半规管

a. 平座位在外半规管各个主要位置和椭圆囊内多处设置耳石

A. 在重力作用下,外半规管内的耳石沉降到最低处,包括1.短臂侧(壶腹部靠椭圆囊侧)2.长臂侧壶腹部 3. 前臂4.后臂5.后臂靠近椭圆囊开口处 6. 后臂椭圆囊开口处;椭圆囊内的耳石沉降到最低处,包括7.后半规管短臂侧和8.椭圆囊后侧。

B.平卧位,头部抬高25°。外半规管的结石在重力作用下离壶腹或向壶腹沉降到后臂,壶腹部结石仍在原位。

C.向右侧转头90°/右侧卧位,可导致左侧外半规管后臂和短臂侧结石复位,还可以引起右侧外半规管短臂侧结石症。

D.回复到平卧位,可以引起左侧外半规管长臂侧结石症,其来源包括左侧外半规管短臂侧结石。

E. 向左侧转头90°/左侧卧位,可以使得右侧外半规管后臂和短臂侧结石复位,还可以引起左侧外半规管长臂侧结石症。

表1 外半规管BPPV水平滚转试验耳石运动观察

| 侧别 |

耳石位置 |

步骤A:平坐位 |

步骤B:仰卧位 |

步骤C:右侧卧位 |

步骤D:仰卧位 |

步骤E:左侧卧位 |

| 右侧 |

耳石位于外半规管短臂侧 |

位于短臂侧嵴帽顶部 |

在壶腹部短距离移动到壶腹嵴帽顶部 |

短距离运动 ,位于嵴帽顶部 ,抑制性刺激 |

短距离运动 |

结石进入椭圆囊 |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂侧壶腹部 |

位于长臂侧嵴帽顶部 |

壶腹部短距离移动到壶腹嵴帽顶部 |

离壶腹运动 |

离壶腹运动 |

结石进入椭圆囊 |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂侧前臂近壶腹部处 |

位于前臂近壶腹部处 |

离壶腹运动 |

向壶腹运动 |

离壶腹运动 |

结石进入椭圆囊 |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂侧后臂 |

长臂侧后臂 |

离壶腹运动 |

向壶腹运动 |

离壶腹运动 |

结石进入椭圆囊 |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂椭圆囊开口处/靠近椭圆囊开口处 |

外半规管长臂椭圆囊开口处/靠近椭圆囊开口处 |

向壶腹运动 |

向壶腹运动 |

离壶腹运动 |

结石进入椭圆囊 |

| 右侧 |

嵴帽结石粘附 |

嵴帽粘附 |

嵴帽粘附 |

嵴帽粘附,抑制性刺激 |

嵴帽粘附 |

嵴帽粘附,兴奋性刺激 |

| 左侧 |

耳石位于外半规管短臂侧 |

位于短臂侧嵴帽顶部 |

在壶腹部短距离移动到壶腹嵴帽顶部 |

结石进入椭圆囊 |

椭圆囊内运动 |

椭圆囊内运动 |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂侧壶腹部 |

位于长臂侧嵴帽顶部 |

壶腹部短距离移动到壶腹嵴帽顶部 |

短距离运动 |

短距离运动 |

离壶腹运动 |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂侧前臂近壶腹部处 |

位于前臂近壶腹部处 |

离壶腹运动 |

离壶腹运动进入椭圆囊 |

椭圆囊内运动/重新进入外半规管向壶腹运动 |

椭圆囊内运动/向壶腹运动 |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂侧后臂 |

长臂侧后臂 |

离壶腹运动 |

离壶腹运动进入椭圆囊 |

椭圆囊内运动/重新进入外半规管向壶腹运动 |

椭圆囊内运动/向壶腹运动 |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂椭圆囊开口处/靠近椭圆囊开口处 |

外半规管长臂椭圆囊开口处/靠近椭圆囊开口处 |

向壶腹运动 |

离壶腹运动进入椭圆囊 |

椭圆囊内运动/重新进入外半规管向壶腹运动 |

椭圆囊内运动/向壶腹运动 |

| 左侧 |

嵴帽结石粘附 |

嵴帽结石 |

嵴帽结石 |

嵴帽结石,兴奋性刺激 |

嵴帽结石 |

嵴帽结石,抑制性刺激 |

表2:外半规管BPPV水平滚转试验眼震表现

| 侧别 |

耳石位置 |

步骤A:平坐位 |

步骤B:仰卧位 |

步骤C:右侧卧位 |

步骤D:仰卧位 |

步骤E:左侧卧位 |

| 右侧 |

耳石位于外半规管短臂侧 |

– |

+- |

+,↑ |

+- |

+-,↑ |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂侧壶腹部 |

– |

+- |

+ ,↑ |

+ |

+,↓ |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂侧前臂近壶腹部处 |

– |

++ |

+++, ↓ |

+ |

+,↓ |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂侧后臂 |

– |

+ |

+++, ↓ |

+ |

+,↓ |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂椭圆囊开口处 |

– |

+++ |

+++, ↓ |

+ |

+,↓ |

| 右侧 |

耳石位于外半规管长臂靠近椭圆囊开口处 |

– |

+ |

+++, ↓ |

+ |

+,↓ |

| 右侧 |

嵴帽结石粘附 |

– |

+- |

+,↑ |

+- |

+++,↑ |

| 左侧 |

耳石位于外半规管短臂侧 |

– |

+- |

+- ,↑ |

– |

– |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂侧壶腹部 |

– |

+- |

+++,↑ |

+- |

+,↑ |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂侧前臂近壶腹部处 |

– |

++ |

+, ↓ |

-/+++ |

-/+++↓ |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂侧后臂 |

– |

+ |

+, ↓ |

-/+++ |

-/+++↓ |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂椭圆囊开口处 |

– |

+++ |

+, ↓ |

-/+++ |

-/+++↓ |

| 左侧 |

耳石位于外半规管长臂靠近椭圆囊开口处 |

– |

+ |

+, ↓ |

-/+++ |

-/+++↓ |

| 左侧 |

嵴帽结石粘附 |

– |

+- |

+++,↑ |

+- |

+,↑ |

讨论:

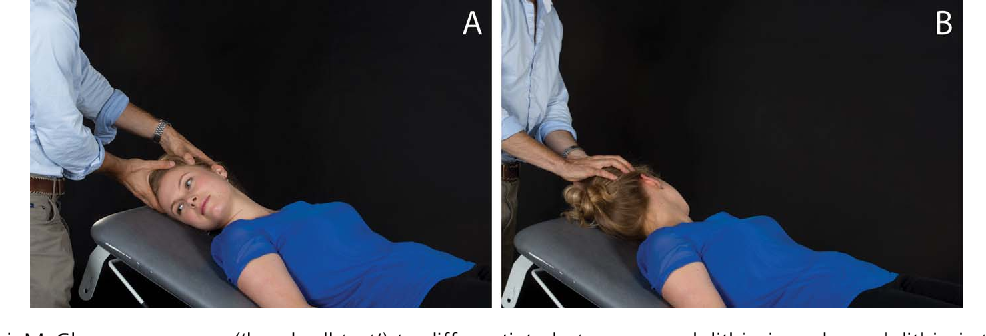

对于BPPV发病机制的认识,已有近百年的历史,至今仍然有各种争议。1969 年Schuknecht 正式提出了嵴帽结石症学说,认为变性脱落的耳石沉积到半规管壶腹嵴嵴帽使嵴帽比重超出了周围的内淋巴液,嵴帽对重力牵引及直线加速刺激变得极为敏感,头位改变导致位置反应增强。1979年Hall提出了管结石症学说,认为耳石漂浮于半规管的内淋巴液内,当相对于重力方向改变半规管位置时,耳石在重力作用下移动,流体力学作用会推动内淋巴液从而牵引壶腹嵴使其受刺激而兴奋或抑制引起眩晕发作。事实上,无论嵴帽结石学说还是管结石学说均不能单独对所有BPPV现象做出解释。2003年House和Honrubia 开展了一系列临床观察研究,分别发现了一定数目的嵴帽结石症病例和管结石症病例,并进一步提出两种结石类型在BPPV中均有可能发生。对于外半规管BPPV的认识较后半规管BPPV迟了10多年,而且其眼震表现较为复杂。1985年McClure 提出,BPPV也可以发生在外半规管,并报道使用水平滚转试验作为外半规管BPPV诱发试验,患者平卧位向一侧转头诱发头晕,呈水平眼震,快向向地。随后1995年Baloh报道3例水平滚转试验中表现为持续背地性眼震的水平半规管BPPV,考虑嵴帽结石。nuti1998报导患侧卧位向健侧翻身180度可以使得背地眼震转为向地眼震,部分患者直接治愈。

Califano2013提出了一种少见的外半规管BPPV类型,定义为眼震方向不变的外半规管BPPV,眼震方向朝向健侧,即患侧卧位背地眼震,健侧卧位向地眼震,通常背地眼震强于向地眼震。对外半规管BPPV诊断手法中耳石运动的理解,无疑,在G Asprella Libonati的报道中描述最为清晰。Pagnini1989 对半规管空间方位的描述和结石运动的结石也很准确。总体来讲,根据Eward第一定律,水平滚转试验诱发水平眼震,认识是一致的。向地眼震,考虑后臂结石,表现为向患侧翻身,耳石向壶腹运动,反之,向健侧翻身,耳石离壶腹运动,根据Eward第二定律,可以判断眼震强烈侧为患侧。对此,认识也是一致的。背地眼震,通常考虑前臂侧结石和嵴帽结石,并需要根据眼震持续时间不同来进行区分,其中眼震持续时间<60 s诊断为前臂管结石, 眼震持续时间>60 s诊断为嵴帽结石,根据Ewald第二定律,眼震较弱侧诊断为患侧。对此,存在争议。首先,背地眼震,除了考虑前臂侧结石和嵴帽结石,还需要考虑短臂侧(壶腹嵴椭圆囊侧)结石;其次,管石和疏松结合的嵴帽结石性质上基本一致,根据眼震持续时间60s为界区分管石和嵴帽结石缺乏科学数据支持,也没有充分证据显示可以据此区分短臂侧结石和嵴帽结石。外半规管眼震方向转换和眼震强度转换是很重要的现象,必须重视其地位意义。鲁宏华2016 报告外半规管管石症重复滚转试验与首次滚转试验结果常常相反,50%在第二次翻滚实验时强度发生改变。朱梓建2018 也有报道35例重复滚转试验眼震方向发生转变,其中31例为背地眼震转为向地眼震。外半规管BPPV的复位手法有效率较后半规管BPPV明显差,其部分原因可能是定位错误导致。理论上,内耳三个半规管都可以导致管结石症和嵴帽结石症,总共6 种类型。不仅如此,半规管结石症和嵴帽结石症又可以分为很多BPPV亚型,例如:半规管管结石症又分为短臂侧管结石症和长臂侧管结石症,长臂侧管结石症又因为位置不同分为壶腹部、前臂近壶腹侧、后臂和椭圆囊开口处;而嵴帽结石症根据不同位置存在方式又分为短臂侧和长臂侧,根据黏附情况又分为紧固粘附和松散黏附,其鉴别诊断相当复杂,与之相对应的复位治疗手法也显然不同。现有BPPV诊断方法只能定位受累半规管并大致区分为管结石症和嵴帽结石症,并不能精准判断耳石位于短臂侧或长臂侧具体位置,因而临床上也难以进行针对性精准治疗。国内外学者虽然在BPPV病因机制及其诊疗手法方面开展了大量的研究工作,但多停留在症状描述,机理推测,简单图示示范,缺乏基于物理仿真的三维物理仿真研究。我们在前期所建立标准空间坐标系迷路模型的基础上,使用Blender v2.79b软件,基于Bullet开源物理引擎,建立BPPV三维物理仿真。我们选择外半规管BPPV临床最常用的水平滚转试验,设定检查顺序为先右侧翻身后左侧翻身,针对左右侧膜半规管不同位置的耳石,研究其运动规律和相应眼震表现,以加深对水平滚转试验诊断机制的认识。结果显示,水平滚转试验可以出现多种形式的眼震。

1.临床最为常见的为双侧向地眼震,一侧眼震强烈为耳石向壶腹运动,而另一侧眼震弱为耳石离壶腹运动,可以判断为外半规管长臂侧结石,眼震强烈侧为患侧,包括右侧长臂侧前臂近壶腹部、后臂、椭圆囊开口处结石,左侧外半规管长臂侧前臂近壶腹部、后臂和椭圆囊开口处结石。

根据从坐位到平卧位出现的眼震强度和眼震方向可以进一步进行定位:眼震强烈为长臂椭圆囊开口处结石,其次为近壶腹部结石,以后臂处结石最弱;长臂椭圆囊开口处结石为兴奋性刺激,眼震方向朝向患侧,近壶腹部结石和后臂处结石为抑制性刺激,眼震方向朝向健侧。

2.另一典型表现为双侧背地眼震,一侧眼震强烈,而另一侧眼震弱,眼震弱侧为患侧,可以判断为壶腹部结石和嵴帽结石,包括包括右侧嵴帽结石,左侧长臂侧壶腹部结石,左侧嵴帽结石。眼震持续时间>60 s诊断为嵴帽结石。

3.一侧背地眼震,一侧向地眼震,也就是眼震方向不变的外半规管BPPV。水平滚转试验检查次序是先左侧还是先右侧,会影响眼震观察结果。本研究的操作顺序是先右侧翻身,再左侧翻身。右侧翻身,出现背地眼震,考虑是外半规管嵴帽结石或者壶腹部的管石。然后左侧翻身,出现向地眼震,考虑是右侧壶腹部结石(包括嵴帽结石和壶腹部的管石)脱落转为右侧半规管管石。如果检查顺序改为先左后右,结果应为双侧背地眼震,左侧强烈。Califano2013 认为这种情况耳石是位于右侧外半规管前臂近壶腹部。事实上,外半规管前臂近壶腹部在平坐位处于高位,尤其是在仰卧位时,更是处在最高位,属于不稳定沉降位置,耳石通常会进入壶腹部或后臂。一侧背地眼震,一侧向地眼震临床并不罕见,所有外半规管长臂侧嵴帽结石,如果用翻滚复位法能够复位成功,必定是患侧卧位出现背地眼震,然后耳石从嵴帽脱落转为管石症,至健侧卧位出现向地眼震。

4.一侧较弱背地眼震,另一侧无眼震或轻微眼震,考虑短臂侧结石,此时重复水平滚转试验,部分患者可转变为长臂侧管石症,这是因为短臂侧回复到椭圆囊的结石可以重新经外半规管椭圆囊开口处进入长臂。

5.步骤D出现强烈眼震考虑耳石重新进入外半规管,为刺激性刺激,眼震方向所指为患侧,考虑左侧长臂结石。通常步骤B也会有明显眼震。

左侧长臂侧管石,在步骤C右侧卧位时会进入椭圆囊,这会对诊断造成很大影响。如果步骤D回复到椭圆囊的耳石重新进入外半规管,步骤E也会出现强烈眼震,眼震强烈侧为患侧;如果步骤D回复到椭圆囊的耳石有少部分或不重新进入外半规管,步骤E可能会出现较弱眼震或无眼震,此时眼震强侧为健侧。

故此,眼震较弱时,重复水平滚转试验是必要的。

水平滚转试验存在设计缺陷就是会导致耳石复位,影响诊断试验的敏感性,应该进行改良和修正。减少向一侧转头的幅度,可以避免导致对侧耳石复位。基于物理引擎三维物理仿真结果显示,转头60°是比较合理的方案,具体步骤为平卧后向一侧转头60°,向另一侧转头120°,再向另一侧转头120°。此方法存在以下优点:1.操作方便左右转头60°可以不用翻身,容易完成,也可以避免颈椎损伤。2.转头幅度有120°,耳石运动路径长,敏感性增加。3.不会导致对侧长臂侧耳石复位。更多的角度测试可以发现,40~50°的角度范围,可以确保外半规管长臂体部结石滑动较长距离,而外半规管长臂侧壶腹部的结石不脱离壶腹部。

结论:

基于物理引擎三维物理仿真的BPPV模型耳石运动观察显示,60°水平滚转试验有效修正了90°水平滚转试验存在的缺陷,不会导致诊断过程中耳石复位。我们在临床实践中,对患者先进行60°水平滚转试验,后进行90°水平滚转试验,初步经验为60°水平滚转试验可以代替90°水平滚转试验,但需要进一步的临床试验设计来验证60°水平滚转试验敏感性优于90°水平滚转试验。通过构造标准空间坐标系的膜迷路模型,在其中设置不同位置的结石,基于物理引擎虚拟拟真,观察外半规管BPPV诊断试验过程不同位置结石运动,对于我们理解BPPV的诊断机制有重要意义,也有助于改良和创新诊断方法。

参考文献