引言

查询眼震和Ewald定律,发现庄建华所写《从前庭病理生理学角度指导良性阵发性位置性眩晕的诊断与治疗》一文,感觉有必要进一步分析讨论,引用原文部分用斜体字表示,黑体部分为补充和讨论:

常规介绍

良性阵发性位置性眩晕 (BPPV) 亦称耳石症, 是临床最为常见的周围性眩晕性疾病之一, 由椭圆囊斑耳石脱落并异位至半规管所致。

根据耳石最终停留的位置分为两种类型:一种为游离耳石, 静息态下停留于半规管重力最低点, 头位改变时耳石沿重力线方向移动, 引起内淋巴异常流动, 导致眩晕发作;另一种黏附于壶腹嵴嵴帽, 此类耳石通过改变壶腹嵴嵴帽对重力的敏感性, 引起毛细胞异常信号传入, 诱发眩晕发作。

关于良性阵发性位置性眩晕的患病率, 国外文献报道占眩晕门诊就诊患者的17%~20%, 国内文献报道为30%~50%;终身患病率约为2.4%, 年发病率高达10.7~64.0/10万, 发病高峰年龄为40~60岁, 好发于女性, 男女比例约为1∶2。

患者常于头位改变时出现短暂性眩晕发作, 如卧位与坐位迅速转换、平卧翻身、抬头或低头时, 其中85%~90%患者是由后半规管耳石引起, 5%~15%为水平半规管, 仅1%为前半规管耳石所致, 亦可因多个半规管同时受累而诱发。

自20世纪90年代以Epley法为代表的一系列手法复位方法问世后, 良性阵发性位置性眩晕越来越为临床医师所熟知, 特别是近年与其相关的专家共识或诊断与治疗指南的公布, 使更多的患者得以明确诊断并从手法复位治疗中获益, 但同时也存在泛化现象, 即被误诊为良性阵发性位置性眩晕并接受治疗。

研究目的

拟从前庭病理生理学角度, 结合病因分析, 以指导广大临床医师更好地诊断与治疗该病。

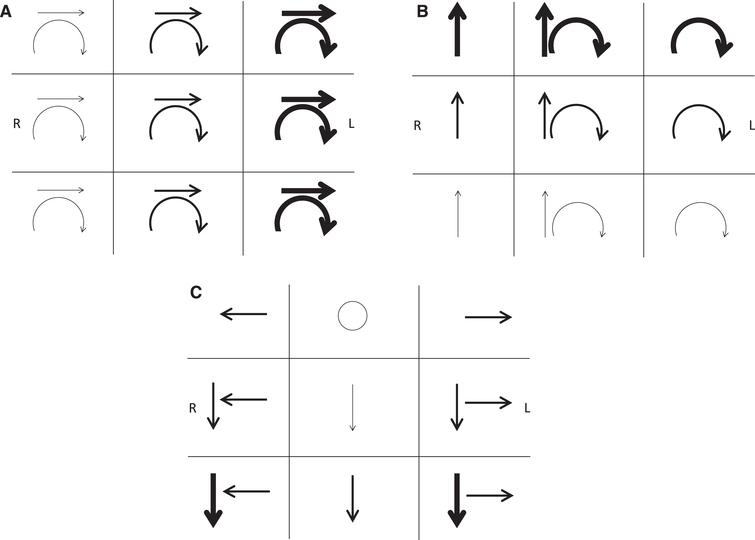

一、与良性阵发性位置性眩晕相关的前庭病理生理学

1.耳石来源、大小和比重

耳石来源为椭圆囊斑表面脱落的碳酸钙盐结晶,

单个耳石比重为 2.71g/cm3,团块状耳石比重为1.32-1.39 g/cm3,高于内淋巴比重 (1.003 g/cm3) ,所以在重力作用下随头位改变漂浮的耳石会沉降到重力最低点。

膜迷路管径约为骨迷路的22\~29%,约0.37*0.25mm,平均约0.32mm。

整个半规管的半径为3.2mm。

耳石半径为0.5~15nm,平均7.5nm。

膜迷路管径约为耳石直径的17倍(250/(7.5*2))。

2. 椭圆囊和半规管空间位置关系

2.1 直立位置

后半规管短臂开口处位于椭圆囊下方,脱落的耳石易进入后半规管短臂侧。理论上后半规管短臂侧结石应该常见,但难以和长臂侧结石鉴别;实际上,后半规管短臂侧的结石至少占40%,通过低头摆头试验可以治愈。

2.2 平卧位

总管开口处和外半规管长臂侧开口处位于椭圆囊下方,脱落的耳石可以经总管进入后半规管和上半规管长臂侧,进入外半规管长臂侧。进入前半规管的耳石, 直立位时自动返回椭圆囊, 临床症状则随之缓解,故此前半规管结石十分罕见。

3. Ewald定律

1892年,Ewald通过在鸽子的半规管插入细管,给与正负压力,观察眼震的强度和方向,从而得出Ewald定律。

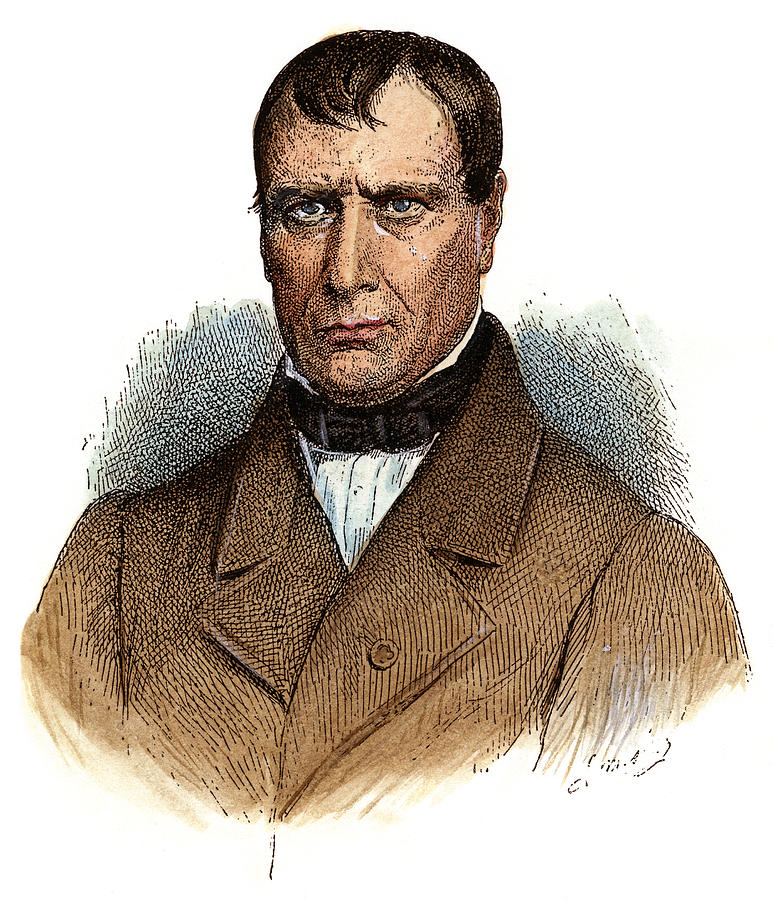

Ewald第一定律所描述,Flourens早先已有报导,故又称为Flourens定律。

Marie-Jean-Pierre Flourens教授 (1794-1867年) 在1842年提出,即单个半规管毛细胞兴奋时出现的眼震, 其眼震旋转平面与兴奋的半规管平面相一致。因此, 临床上主要根据所诱发的眼震类型而非变位试验[Dix-Hallpike试验或滚转试验 (roll test) ]判断受累的半规管。

Ewald第二定律指水平半规管壶腹嵴受到刺激时,内淋巴液向壶腹流动产生较强刺激,离壶腹流动产生较弱刺激。

Ewald第三定律指上/后半规管受刺激时情况相反,内淋巴液向壶腹流动产生较弱刺激,离壶腹流动产生较强刺激。

表1: Ewald 三定律

| 定律 |

英文 |

中文 |

| Flourens定律/Ewald第一定律 |

A stimulation of the semicircular canal causes a movement of the eyes in the plane of the stimulated canal |

半规管受到刺激引起内淋巴液的流动,眼震的平面与该半规管所处的空间平面相一致 |

| Ewald第二定律 |

In the horizontal semicircular canals, an ampullopetal endolymph movement cases a greater stimulation than an ampullofugal one. |

水平半规管壶腹嵴受到刺激时,内淋巴液向壶腹流动产生较强刺激,离壶腹流动产生较弱刺激 |

| Ewald第三定律 |

In the vertical semicircular canals, the reverse is true. |

上/后半规管受刺激时情况相反 |

半规管毛细胞的静息放电频率为90次/s, 当毛细胞兴奋时其放电频率可增至400次/s, 增加幅度约为310次/s;当毛细胞抑制时其放电频率最低仅能降至零, 即抑制幅度最大为90次/s。 水平半规管内淋巴向壶腹流动产生兴奋效应,离壶腹运动产生抑制效应;垂直半规管内淋巴液离壶腹流动产生兴奋效应,向壶腹运动产生抑制效应。

4. 耳石流动力学效应

当游离耳石移动时, 可牵拉半规管壶腹嵴毛细胞, 其牵拉作用力与耳石所在半规管的横截面积成反比。

半规管壶腹部半径为680μm、管腔半径为160μm, 二者面积之比约为18∶1,***耳石在管内沉降产生的压力为壶腹部的18倍。**

*当耳石返回面积更大的椭圆囊时, 即使耳石仍然移动 亦不会产生明显流体力学效应,即不会对壶腹嵴毛细胞产生明显作用力, 这即是手法复位能够缓解眩晕症状的原理。

同样大小耳石,在壶腹嵴产生的眼震为管的1/3,分散的结石比粘合成团眼震更强。

头部加速运动对耳石运动影响小,对管壁耳石脱落可能有作用。

5. 半规管耦联作用

从解剖学结构上看, 一侧内耳的3个半规管与另一侧内耳的3个半规管形成3个相互垂直的耦联平面, 其中一侧的后半规管与另一侧的前半规管在同一平面, 两侧水平半规管也处于同一平面。头部在任意角度的加速度运动中, 若引起一侧半规管毛细胞兴奋则必然导致其耦联的对侧半规管毛细胞抑制, 这样的兴奋-抑制作用方式亦称为“推-拉”作用方式。这种“推-拉”的方向是一致的, 即当一侧半规管毛细胞兴奋时, 其所引起的眼动与该侧半规管耦联的对侧半规管毛细胞抑制是一致的, 如一侧后半规管毛细胞兴奋引起的眼震与对侧前半规管毛细胞抑制引起的眼震是一致的;反之, 一侧后半规管毛细胞抑制引起的眼震与对侧前半规管毛细胞兴奋引起的眼震是一致的。

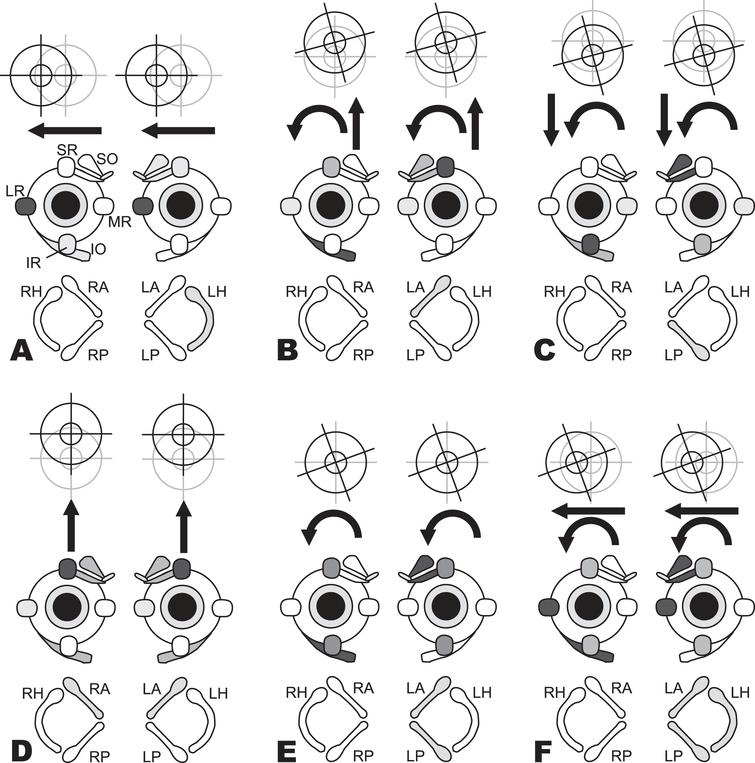

6. 半规管与眼外肌的耦联关系

仅以半规管毛细胞兴奋时所对应的兴奋性眼外肌作用为例。每个半规管兴奋时均与一对眼外肌形成相对应关系, 如一侧后半规管毛细胞兴奋时, 同侧上斜肌和对侧下直肌兴奋;一侧水平半规管毛细胞兴奋时, 同侧内直肌和对侧外直肌兴奋;一侧前半规管毛细胞兴奋时, 则同侧上直肌和对侧下斜肌兴奋。由此推测, 后半规管毛细胞兴奋可以引起同侧眼球内旋、向下 (上斜肌作用) , 以及对侧眼球向下、外旋 (下直肌作用) 运动 (即眼震慢相) , 进而脑干中枢纠正这种慢相偏移, 使同侧眼球产生外旋、向上, 以及使对侧眼球产生向上、内旋的纠正运动 (即眼震快相) 。Dix-Hallpike试验所诱发的眼震即为扭转、向上、向地性眼震, 与半规管和眼外肌的耦联关系相符。同理, 水平半规管毛细胞兴奋时即表现为向兴奋侧的水平眼震, 而前半规管毛细胞兴奋则呈现以下跳性为主的眼震;扭转成分常不明显, 如果观察到扭转成分, 其扭转方向则应为向着毛细胞兴奋侧的前半规管。

表2 不同半规管所支配的眼肌及兴奋性刺激引起的眼球运动

| 半规管 |

支配眼肌肉 |

兴奋性刺激 |

| 后半规管 |

同侧上斜肌和对侧下直肌肉 |

其同侧眼震慢向为内旋下跳,其眼震快向为外旋上跳 |

| 上半规管 |

同侧上直肌和对侧下斜肌 |

其同侧眼震慢向为上跳内旋,其眼震快向为下跳外旋 |

| 外半规管 |

同侧内直肌和对侧外直肌 |

其同侧眼震慢向为内,其眼震快向向外 |

7. 中枢速度储存

中枢速度储存系指中枢前庭系统 (包括小脑小结、前庭内侧核和舌下前置核等) 具有保存和延长外周前庭信息 (即半规管和耳石器感受到的信息) 的能力。动物实验显示, 半规管毛细胞被施以一定的偏斜作用力后, 在其壶腹嵴嵴帽的弹性作用下毛细胞恢复至正中位的时间常数约为5秒, 而同时记录到的眼震时间常数为15秒, 即当半规管毛细胞恢复至正中位时, 放电频率已恢复至基础水平, 两侧外周前庭信息一致时仍存在眼震, 此时无法用外周前庭系统毛细胞放电频率改变来解释, 仅能以中枢速度储存机制解释。在日常生活中, 头部水平旋转运动远多于前后翻滚动作, 因此, 水平半规管的中枢速度储存远高于前半规管和后半规管。

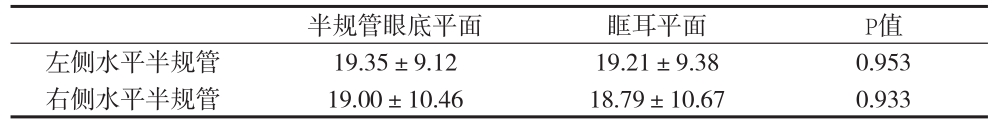

二、诊断与鉴别诊断

目前, 对于良性阵发性位置性眩晕的诊断主要依据变位试验即Dix-Hallpike试验或滚转试验。其中, Dix-Hallpike试验所诱发的眩晕发作具有以下特征: (1) 潜伏期, 患者由坐位迅速转换为卧位时并非即刻诱发眩晕, 而是经过1~5秒的潜伏期后方才发作,平均潜伏期为2.51±1.84/s。 (2) 短暂性, 眩晕持续8~40秒后可自行终止, 一般不超过1分钟,平均持续时间14.55±4.78/s。 (3) 互换性, 患者进行卧位与坐位的迅速转换过程中均可出现眩晕和眼震。 (4) 伴特征性眼震, 在眩晕发作过程中患者出现与后半规管空间位置相一致的扭转、向上、向地性眼震。 (5) 疲劳性, 经反复多次试验后患者的眩晕和眼震程度逐渐减弱。

庄建华解释Dix-Hallpike试验引起眩晕和眼震发作的机制是:当头位发生改变时, 原来处于重力最低点的耳石在重力的作用下向新的重力最低点移动, 带动内淋巴流动, 引起半规管壶腹嵴毛细胞偏移致放电频率改变, 从而诱发眩晕, 这一需克服各种惯性的过程即为潜伏期;耳石移动至新的重力最低点则停止移动, 此时其对毛细胞的牵拉作用消失, 毛细胞恢复至正中位, 放电频率恢复至基础水平, 眩晕随即停止, 故眩晕和眼震发作呈短暂性;当患者迅速改为卧位时耳石产生背离壶腹的运动, 使受累的后半规管壶腹嵴毛细胞兴奋, 而当患者迅速改为坐位时耳石产生向着壶腹的运动, 使受累的后半规管壶腹嵴毛细胞受到抑制, 患者卧位与坐位的迅速改变均可以引起两侧前庭张力的不对称, 从而诱发眩晕, 此过程即为互换性;根据Flourens定律, 后半规管毛细胞兴奋时所呈现的眼震类型为扭转、向上、向地性, 而毛细胞抑制时则表现为与对侧前半规管相一致的以下跳性为主的眼震, 并可伴轻微的向对侧的扭转成分;患者经过多次反复地变换体位, 其耳石逐渐分散且紧贴膜半规管管壁, 此时即使耳石再移动对毛细胞的牵拉作用亦较弱, 临床表现为疲劳性。

然而, 上述病理生理学机制难以解释后半规管与水平半规管良性阵发性位置性眩晕在临床上所表现出的差异: (1) 耳石数量在水平半规管与后半规管中应该基本一致, 而且变位试验时, 耳石移动过程中对壶腹嵴毛细胞的牵拉作用也应相当, 同样需要克服耳石移动时所产生的惯性, 但水平半规管耳石诱发的眩晕几乎无潜伏期, 而后半规管耳石常有潜伏期。 (2) 当头位改变时, 耳石移动至新的重力最低点的时间应基本一致, 但由水平半规管耳石引起的眩晕和眼震持续时间明显长于后半规管性眩晕。 (3) 由解剖学研究可知, 水平半规管的空间位置高于水平面约30°, 根据Flourens定律, 水平半规管良性阵发性位置性眩晕患者均应表现为水平略向上的眼震类型, 但大部分患者仅表现为水平眼震, 几乎无向上的眼震成分。 (4) 前半规管良性阵发性位置性眩晕患者一侧的前半规管与对侧的后半规管处于同一平面, 但其眼震类型并不符合Flourens定律, 临床上更多表现为以下跳性为主的眼震, 而扭转成分不明显。

然而, 若从其他前庭病理生理学机制分析, 则可以较好地解释两种眩晕类型间的差异: (1) 潜伏期差异, 直立位时后半规管的重力最低点是膨大的壶腹部, 而水平半规管则是其后臂, 耳石在壶腹移动时对毛细胞几乎不产生牵拉作用, 直到移动至狭窄的半规管管腔方才产生明显的牵拉作用;而水平半规管耳石始终处于狭窄的管腔内, 一旦移动即可对毛细胞产生明显的牵拉作用。因此, 以耳石移动而引起的内淋巴动力学解释水平半规管与后半规管良性阵发性位置性眩晕潜伏期的差异更合理。 (2) 时间与症状特征差异, 水平半规管的中枢速度储存远大于后半规管, 故由前者耳石移动引起的眼震持续时间明显长于后者, 与此同时, 水平半规管良性阵发性位置性眩晕患者的眩晕症状更严重, 出现恶心、呕吐的比例也更高。 (3) 眼震类型差异, 半规管与眼外肌之耦联作用可以解释水平半规管和前半规管良性阵发性位置性眩晕患者存在的眼震类型差异。水平半规管耦联的内外直肌仅有内转和外转运动, 而无上下运动, 因此其眼震类型以水平型为主;前半规管耦联的同侧上直肌主要是进行向上的运动, 其次才是轻微的内旋运动, 因此脑干中枢纠正的眼震类型主要是下跳性眼震, 而扭转性眼震则十分轻微。耦联作用尚可以进一步解释良性阵发性位置性眩晕眼震的变化规律。例如, 后半规管良性阵发性位置性眩晕患者在Dix-Hallpike试验过程中诱发出扭转、向上、向地性眼震, 此时如向患侧凝视则该眼震以扭转为主, 而向健侧凝视则眼震以上跳为主。上述眼震的变化与耦联的上斜肌走行密切相关:当眼睛平视时上斜肌的作用方向与视轴成角23°, 上斜肌附着于眼球赤道的后外侧, 于眼球上方向前内走行, 经眶内侧壁上方滑车, 再向后止于眶尖腱环, 故平视时即可产生眼球内旋、向下运动;患侧眼球外展 (即向患侧凝视) 时上斜肌作用方向与视轴垂直, 上斜肌收缩时眼球仅内旋而无向下的运动, 故主要表现为扭转性眼震;患侧眼球内收 (即向健侧凝视) 时上斜肌的作用方向与视轴平行, 上斜肌收缩眼球的作用仅向下运动, 而无旋转运动, 故主要表现为上跳性眼震。

三、手法复位治疗

手法复位治疗是通过一系列头位改变, 使异位的耳石在重力作用下不断移动, 最终返回至椭圆囊。复位过程中耳石总是向着椭圆囊的方向运动, 即背离半规管壶腹方向, 每次头位改变引起的耳石移动对该侧半规管壶腹嵴毛细胞的作用方向都是一致的, 复位过程中常出现眼震发作, 如出现与变位试验诱发的眼震类型一致, 则表明耳石继续向椭圆囊方向移动, 提示手法复位成功;若出现与变位试验诱发的眼震类型不一致, 则提示耳石向半规管壶腹方向移动或临床受累半规管判断有误;复位过程中未出现眼震, 则提示耳石不再继续移动、耳石移动速度缓慢或耳石所处管腔较大而不引起眼震发作。

事实上,耳石可以壶腹嵴的短臂侧和长臂侧,其回复到椭圆囊的路径完全相反。但在临床上,总是错误设定耳石是位于长臂侧。

由于短臂侧开口大且短,耳石回复过程通常没有明显流体力学效应,很少眩晕。

目前, 主要采用改良Epley法复位治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕。以右侧为例:第一步, 患者坐位, 头部向右转45°, 快速转换为卧位, 头部下垂约30°, 此时会出现扭转、向上、向右性眼震, 待眩晕和眼震停止后维持头位1~2分钟;第二步, 头部向左转90°, 保持1~2分钟;第三步, 头部继续向左转90°, 同时由平卧位迅速转变为左侧卧位, 保持1~2分钟;第四步, 患者由侧卧位迅速变为坐位, 头部前倾30°。

Epley复位过程每一个步骤需要停留的时间存在争议。根据耳石沉降需要的时间,30秒时间通常足够,但停留更长时间也可能有获益。需要指出,第二步后半规管接近水平,耳石不会有很明显移动,略作停留即可。第四步需要保持至少5分钟,以使得回复到椭圆囊的耳石可以黏附到椭圆囊斑上。

复位过程中应注意观察眼震, 特别应注意第二和第三步时是否出现眼震, 此时的眼震类型将有助于判断并指导其后的治疗:(1) 对于复位过程中出现的扭转、向上、向左性眼震, 此时既不能以右侧后半规管毛细胞兴奋或抑制来解释, 则应注意进行鉴别诊断, 切勿将具有水平略向上眼震的水平半规管良性阵发性位置性眩晕误诊为后半规管良性阵发性位置性眩晕, 应通过滚转试验明确诊断。 (2) 复位过程中若出现下跳性眼震, 并同时伴有轻微扭转向左的成分, 表明右侧后半规管毛细胞受到抑制, 耳石向着右侧后半规管壶腹部的方向运动, 提示手法复位失败。其原因可能与复位时头位未低于水平面有关, 应重新施行手法复位。 (3) 当出现扭转、向上、向右性眼震时, 代表右侧后半规管毛细胞兴奋, 提示耳石继续向背离半规管壶腹部的方向运动, 提示手法复位成功, 在随后的第四步改为坐位时不再出现眼震。 (4) 复位过程中不出现眼震者, 提示耳石未再继续向前移动或移动速度较慢, 在此位置停留较长时间有利于耳石继续向前移动, 亦可采取震荡乳突、甩头等方法使耳石获得足够的动力, 从而提高手法复位的成功率;另一种可能是耳石移动时产生的牵拉作用较小, 故而未引起眼震发作。复位第四步时也应注意观察眼震, 出现扭转、向上、向右性眼震, 提示手法复位成功;下跳性眼震则表明耳石重新返回右侧后半规管, 提示手法复位失败。同样的原理亦可用于Barbecue法复位治疗水平半规管良性阵发性位置性眩晕, 如果手法复位成功, 仅在向健侧转头第1个90°时出现水平向地性眼震, 而在第2和第3个转头90°时不出现眼震;若在第2和第3个转头90°时出现与第1个转头90°不同的眼震类型, 则提示手法复位失败或并非良性阵发性位置性眩晕。

Epley复位过程,如上所述,后半规管接近水平,耳石不会有很明显移动,较少出现眩晕或眩晕不明显。第三步出现眩晕往往提示耳石复位成功。Epley复位过程也可能诱发椭圆囊的耳石进入半规管,出现不典型眼震需要复查明确。尚无明确的证据支持震荡乳突、甩头等方法能够获益。

Barbecue法是翻滚复位法的统称,这里第一个步骤是向健侧翻身90°,通常推荐第一个步骤向患侧翻身90°,以使得患侧壶腹部的结石脱出。

因为向健侧翻身90°,耳石就可以复位到椭圆囊中或者到达椭圆囊开口处,所以第二和第三转头不会有明显流体力学效应不应该出现眼震。第二各转头动作可以使得回复到椭圆囊的耳石远离外半规管椭圆囊开口处,第三个步骤是多余的或仅仅是为了便于起身。

四、诊断与治疗中的思考

1. 后半规管良性阵发性位置性眩晕耳石类型的区别

游离耳石可以通过改变内淋巴动力学对半规管毛细胞产生作用, 但其在半规管膨大的壶腹部几乎不产生牵拉作用力, 而一旦到达狭小的半规管管腔, 其牵拉作用力增大18倍, 当耳石停止移动, 牵拉作用力即消失, 随着中枢速度储存作用的消失眼震亦随即停止。后半规管良性阵发性位置性眩晕眼震的临床特征表现为可有潜伏期、持续时间短、渐强渐弱等, 相应的手法复位易获得成功。

耳石在壶腹部的运动并非总是没有力学效应的。Dix-Hallpike试验,位于后半规管短臂侧的结石从壶腹嵴底部滑动到顶部,同样可以诱发眩晕眼震。尚不清楚,其力学作用是滑动过程刺激毛细胞还是通过重力作用于壶腹嵴。

黏附于壶腹嵴帽的耳石对毛细胞的作用取决于其重量, 以及壶腹嵴嵴帽与重力之间的角度, 壶腹嵴嵴帽与重力不处于同一水平, 黏附的耳石即可导致壶腹嵴嵴帽偏斜, 当最大偏斜力等于耳石重量时壶腹嵴嵴帽即与重力方向垂直, 若偏斜力为零则壶腹嵴嵴帽与重力方向平行。

患者维持在某一特定的头位, 施加外力作用于毛细胞且这种外力作用一直存在, 此时理论上眼震无潜伏期、持续时间长、无渐强渐弱等特点, 手法复位治疗难以奏效。值得注意的是, 尽管有文献报道甚至临床指南或共识均建议以眼震持续时间判断耳石类型, 如眼震时间少于1分钟为游离耳石、大于1分钟为黏附耳石。然而, 这1分钟的标准是人为设定的, 迄今尚未获得有效的临床证据的支持;此外, 临床所见的后半规管良性阵发性位置性眩晕患者的眼震持续时间几乎均少于1分钟。从理论上讲, 直立位时后半规管耳石位于壶腹部、水平半规管耳石位于半规管内, 即后半规管耳石比水平半规管耳石更有可能形成黏附耳石, 实际上水平半规管黏附耳石比后半规管更为常见。根据笔者的临床经验, 除眼震持续时间 (不限于1分钟) 外, 还应结合眼震潜伏期、渐强渐弱特点, 以及复位难易程度加以区分两种耳石类型。

以眼震持续时间是否大于1分钟来区分嵴帽结石并无充分依据,事实上,后半规管BPPV Dix-Hallpike试验诱发眼震持续时间平均为14.55±4.78秒。对于为什么外半规管黏附耳石比后半规管更为常见,笔者认为其原因为:1.直力位的时候,后半规管长臂侧结石并非位于壶腹部,而是位于较为平直的下臂,可散在分布。最为重要的是,壶腹嵴帽位于重力高位,短臂侧的结石位于壶腹嵴底部,不能黏附于壶腹嵴帽。即便存在壶腹嵴帽结石,在直立位活动时也会自然脱落。故此,后半规管壶腹嵴帽结石非常少见,需要谨慎诊断。2.无论是直立位还是卧位,外半规管壶腹嵴帽结石总是位于重力低位,椭圆囊内的结石很容易黏附于壶腹嵴帽,所以水平半规管黏附耳石比较常见。

比起区分鉴别后半规管游离耳石还是黏附耳石,判断耳石位于短臂侧还是长臂侧更为重要,其复位路径截然不同,需要采用不同的复位手法。短臂侧的结石可以采用低头摆头试验无痛苦复位。

2. 水平半规管良性阵发性位置性眩晕耳石类型的区别

对于水平半规管良性阵发性位置性眩晕的判断, 除了1分钟的时间界定, 滚转试验诱发的眼震类型亦为重要判断标准。试验过程中若出现水平向地性眼震, 则提示眼震强的一侧为患耳, 其病因为游离耳石;若出现水平背地性眼震, 则眼震弱的一侧为患耳, 病因多为黏附耳石, 但也可以是位于水平半规管前臂的游离耳石。对于前者的诊断业已取得共识, 但对于后者, 笔者认为在目前尚未阐明耳石黏附于壶腹嵴嵴帽, 以及黏附耳石脱落转化为游离耳石机制的情况下, 应看到无论是黏附耳石还是位于水平半规管前臂的游离耳石, 其手法复位方法均是一致的, 因此可以将目前变位试验出现水平背地性眼震时, 其耳石类型 (既有黏附耳石, 又有游离耳石) 统一诊断为黏附耳石, 然后再进一步分为易脱落和难以脱落的黏附耳石, 便于临床诊断和手法复位。

首先需要指出,外半规管前臂并非耳石稳定停留位置,所谓外半规管前臂的结石,准确来讲,应该是壶腹部长臂侧的结石。

黏附结石可以分为紧密结合和松散结合两种类型,但并无严格和准确的定义。松散结合型和壶腹部长臂侧的结石难以区分。

水平滚转试验表现为一侧背地眼震,一侧向地眼震,可以判断为壶腹部长臂侧的结石或者松散结合型嵴帽结石,发生在实施水平滚转时先向患侧翻身,再向健侧翻身。这种情况下,如果是先向健侧翻身,再向患侧翻身,就会表现为双侧背地眼震,先强后弱,直接进行复位,眼震性质可转为水平向地眼震,同样可以做出判断。

紧密结合的黏附结石,或称为难以脱落的黏附耳石,水平滚转试验表现为双侧背地眼震,但最终复位过程中可转为一侧背地眼震,一侧向地眼震。

3. 手法复位时的停留时间

根据文献报道, 手法复位治疗过程中, 每一步骤均应在患者眩晕和眼震终止后继续停留并维持头位20秒至2分钟, 然后再继续下一步骤, 以利于耳石移动至新的重力最低点。然而, 根据中枢速度储存原理, 眼震持续时间长于毛细胞放电频率改变时间, 即眼震停止前耳石已到达新的重力最低点, 因此无需每一步骤均于眼震停止后再停留20秒至2分钟, 但仍有待临床验证。

因为不同直径的结石,其耳石沉降过程需要的时间并不相同。Dix-Hallpike试验所诱发眼震持续时间为14.55±4.78秒,水平滚转试验所诱发眼震持续时间为24.924±10.105秒,但即便眼震停止,还可能存在细小的结石仍未完全沉降。如果条件许可,延长每一个步骤的停留时间有可能获益。笔者在临床实践中,推荐30秒停留时间。

4. 前半规管良性阵发性位置性眩晕的诊断

于Dix-Hallpike试验卧位时诱发短暂性下跳性眼震为其诊断要点, 同时强调坐位与卧位的互换性特点, 即坐起过程中耳石若不能自动返回椭圆囊则一定会向前半规管壶腹部方向运动, 此时受累的前半规管毛细胞抑制, 根据两侧半规管耦联的病理生理学机制, 应出现与对侧后半规管毛细胞兴奋相一致的扭转、向上、向对侧性眼震。但是笔者在临床所遇到的绝大多数Dix-Hallpike试验卧位时出现下跳性眼震患者, 迅速转换为坐位时多不出现眼震或仍呈现下跳性眼震, 以前半规管毛细胞抑制无法解释这一眼震变化规律, 而重复Dix-Hallpike试验可再次出现下跳性眼震, 此类患者大多为中枢神经系统疾病特别是前庭性偏头痛, 而非前半规管良性阵发性位置性眩晕。

上半规管由于解剖位置特殊,结石难以进入,临床罕见。Dix-Hallpike试验卧位时诱发短暂性下跳性眼震,可判断为前半规管兴奋性刺激或者后半规管抑制性刺激。物理仿真结果显示,Dix-Hallpike试验上半规管壶腹部的结石并不会脱离壶腹部进入半规管;同时,对侧椭圆囊的结石可以经总管进入后半规管,但恢复直立位结石可以自动复位,复查Dix-Hallpike试验阴性。

如果考虑上半规管结石,因为结石仅在壶腹部运动,迅速转换为坐位时不出现眼震或仍呈现下跳性眼震也是有可能的。但对其具体的力学作用原理,目前还不清楚。

有报道前庭性偏头痛可以表现为位置性眩晕,但其眼震表现显然不同于BPPV。重复Dix-Hallpike试验出现稳定的眼震表现,为BPPV的核心特点。

综上所述, 从前庭病理生理学角度有助于良性阵发性位置性眩晕的认识与诊断, 从而提高手法复位之成功率。

参考文献